Viaje realizado y organizado por la Asociación C. ATHENÁA los pasados días 1, 2 y 3 de mayo/25 a los lugares históricos de la provincia de Cádiz, visitando la ciudad de Medina Sidonia, el enclave arqueológico de Baelo Claudia en la playa de Bolonia y el yacimiento y museo de Carteia en San Roque.

Nuestra primera etapa del viaje se trata de la histórica población gaditana de Medina Sidonia.

MEDINA SIDONIA

Situada en el centro de la provincia, y conocida como “El balcón de la bahía de Cádiz”, se alza sobre una imponente atalaya que domina todo el paisaje a muchos kilómetros a la redonda. Un término que en su mayoría comprende terrenos de campiña y vega incluida en el Complejo Endorreico de Chiclana, y una sierra dentro del Parque Natural de Los Alcornocales.

Gracias a su ubicación estratégica sobre el cerro (del Castillo), ha sido zona de control y de defensa de la población, además de ser punto de encuentro de varias civilizaciones, lo que le ha atesorado a la ciudad una riqueza histórica de más de 3.000 años. Han dejado su impronta: tartésicos, fenicios (BULLA ASSIDO), romanos (ASIDO CAESARINA), bizantinos (ASIDONA), visigodos (fue cabeza de obispado), musulmanes (MADINAT SADUNA y capital de la Cora Saduna), y cristianos desde su conquista por Alfonso X el Sabio en 1264 (MEDINA SIDONIA). Desde el siglo XV hasta primeros del XIX perteneció al señorío de los Guzmanes bajo el Ducado de Medina Sidonia, y desde 1811 a 1812 estuvo ocupado por el ejército napoleónico.

BULLA ASSIDO: Fue fundada por los fenicios sobre un asentamiento tartésico preexistente, la evidencia arqueológica directa de la presencia fenicia es limitada. El nombre de la ciudad, refleja su origen fenicio, «Sidonia» hace referencia a la ciudad fenicia de Sidón, de donde se cree que provenían los primeros pobladores. Esta colonia fenicia surtía de productos agrícolas a Gadir (Cádiz).

ASIDO CAESARINA: Sobre el cerro se asientan en el siglo I a.C un gran número de soldados licenciados procedentes de Italia y se organizan como ciudad bajo las leyes y forma de vida romanas. A partir de los restos de construcciones monumentales y de los hallazgos encontrados como pedestales, estatuas, monedas, etc, nos hablan de un núcleo de gran esplendor urbanístico, y por una referencia de Plinio se sabe que en el siglo I d.C consiguió la categoría de Colonia de Derecho Romano con una potente aristocracia terrateniente, destacando como zona estratégica desde el punto de vista geográfico, económico y militar. Con la riqueza de la ciudadanía pudiente y seguramente con la ayuda imperial, la ciudad muestra un alto nivel y de lujo, se embellece y monumentaliza, empleando grandes sillares, mármoles y otros materiales nobles y decorativos exportados de todo el mundo. Aunque la ciudad empieza a sufrir decadencia a partir del siglo IV, se convierte en la capital administrativa y religiosa de la comarca durante el bajo imperio romano.

ASIDONA: Después de la caída de Roma en el año 476, el territorio estuvo al margen de la influencia de la ocupación visigoda de la península, hasta el año 552 que el emperador Justiniano la tomara para la causa de la reunificación del Impero romano en torno a Bizancio. En el 571 es conquistada por el rey visigodo Leovigildo tomando un papel destacado como capital y cabecera del obispado asidonense, capital que se mantendrá durante la época musulmana hasta mediados del siglo XII.

MADINAT SADUNA: Entre el 711 y 712 fue finalmente conquistada por los musulmanes tras una gran defensa del rey visigodo Don Rodrigo. Hasta el siglo X ostenta la CORA DE SADUNA, capitalidad administrativa, militar y religiosa de un amplio territorio, que abarcaba parte de la actual Cádiz, sur de Sevilla y Noroeste de Málaga, uno de los territorios de mayor riqueza económica de al-Ándalus. A mediados del siglo X el califa Abderramán III para acabar con los rebeldes de la zona, traslada la población y la capital a las cercanías de la actual Arcos de la Frontera, y destruye las murallas y el castillo romano del cerro. Pero entre el 1090 al 1232 en época almorávide-almohade vuelve a recobrar su importancia estratégica, construyendo una nueva fortaleza y rehaciendo las defensas del cerro con la técnica del tapial.

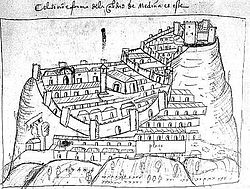

MEDINA SIDONIA: En el año 1248 es incorporada a la corona de Castilla por el rey Fernando III, manteniendo a la población musulmana hasta que Alfonso X la conquista definitivamente en la rebelión de 1264, y expulsa la población musulmana al cercano reino nazarí de Granada y el Norte de África. Desde esta fecha hasta la conquista del del Reino de Granada por los Reyes Católicos en 1492 (Baja Edad Media), la ciudad y su territorio como único reducto cristiano es zona fronteriza con el mundo islámico y de ahí el sobrenombre “de la Frontera” de algunas de las poblaciones cercanas, como Jerez, Vejer, Chiclana, Arcos… A pesar de ser zona de intercambios comerciales, esta situación en la frontera la convierte hasta el siglo XV en un sitio peligroso por las continuas incursiones para el saqueo de ganado, cosechas y captura de prisioneros, lo que obliga a mantener limitado su perímetro con muros blindados (el alcázar) y un castillo fortificado en la zona más alta del cerro, que terminará dando nombre a la atalaya como “Cerro del Castillo”. En el siglo XVI con la orden real de Carlos I de derribar todas las fortalezas que resultasen inútiles, el castillo pasó a ser cantera para nuevos edificios hasta quedar en ruinas, y la ciudad empieza a extenderse fuera de las murallas, conformando varios barrios en extramuros.

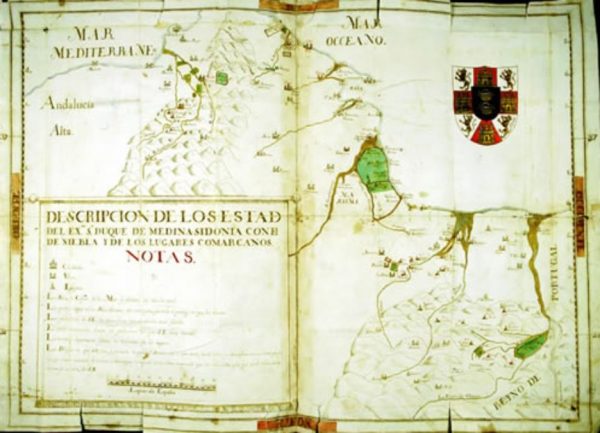

EL DUCADO DE MEDINA SIDONIA: Entre 1441 y 1444, Juan Alfonso Pérez de Guzmán, III conde de Niebla (“Guzman el Bueno”), apoyó al Juan II de Castilla durante la crisis que tuvo con los Infantes de Aragón, haciendo que el reino de Sevilla se mantuviera mayoritariamente a su favor, servicio por el que fue recompensado en 1445 con la concesión del Ducado de Medina Sidonia. La Casa de Gúzman como principal nobleza de la Corona con un papel destacado tanto en la corte como en el territorio, ya poseía un importante señorío en la zona y el ducado vino a consolidar su poderío e influencia en la zona. En 1472, el rey Enrique IV le concede el título de “Ciudad” y se convierte en el centro de poder de la Casa Gúzman, desde donde se ejercía un fuerte control del territorio como el cobro de impuestos, la justicia y la defensa local, lo que dejó una huella importante y un rico legado y patrimonio en la ciudad, así como la influencia en el arte y la cultura, una historia que perdura en la memoria y en el patrimonio de la ciudad.

OCUPACION FRANCESA: Entre los años 1810 a 1812 la ciudad es tomada apenas sin resistencia por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia Española, como puesto clave de retaguardia del asedio de Cádiz. Una ocupación con excesivas exigencias francesas que supuso un periodo de escasez, hambre y dificultades para la población, y que provocaron una fuerte resistencia de los asidonenses. Las tropas francesas aprovecharon y reconstruyeron parte de los restos del castillo para usarlo como fortin militar.

Iniciamos nuestra visita en la zona oriental en extramuros, en la Avd. de la Sierra junto a la puerta este de acceso a la ciudad desde las huertas, llamada Puerta del Sol por ser donde despunta el sol cada mañana. Es una de las entradas del recinto amurallado urbano de la MADINAT SADUNA islámica, junto con la Villa Vieja y el Castillo en la zona más elevada de la ciudad, formando un complejo defensivo casi inexpugnable. Es la primera zona habitada después de la conquista de Alfonso X y en la actualidad coincide con el Barrio de Santa María. En este enclave nos espera Fran que va ser nuestro guía por la ciudad, y después de una pequeña introducción sobre el lugar cruzamos la puerta, de inmediato nos encontramos con el espacio donde hasta los años treinta del siglo pasado se encontraba el palacio de los duques de Medina Sidonia, así como la también desaparecida casa natal del que fue Ministro de Marina en 1893 y senador vitalicio del Reino, el almirante Pascual Cervera y Topete.

Avanzamos por la calle Alarcón hasta llegar a la Plazuela de las Descalzas donde se encuentra el Convento de Jesús, María y José construido a finales del siglo XVII. En la calle Plateros en una sobria fachada dispone de dos puertas de acceso para el convento y a la iglesia, y en la calle San José con otra puertas de acceso a la iglesia, las tres puertas adinteladas, rematadas por un frontón y franqueadas por cañones de la armada española. En la actualidad el convento se encuentra regentado por las hermanas Agustinas Recoletas que además tienen un obrador de dulces artesanales y licor rompope para su venta al público.

Desde la calle San José ya podemos contemplar en la cima de la atalaya nuestro primer destino a visitar, se trata de la Iglesia Santa María Mayor, La Coronada.

Una vez alcanzada la plaza de la Iglesia Mayor, Fran nos comenta sobre su construcción, singularidad y de las riquezas y tesoros artísticos que nos vamos a encontrar en su interior.

Iglesia Santa María Mayor, La Coronada

Se trata de un templo gótico-renacentista del siglo XVI declarado Monumento Histórico Artístico y desde 1931 Bien de Interés Cultural (BIC). Construido en parte sobre la antigua mezquita, empleando materiales de derribo del castillo anexo y del desmoche de la Torre de Doña Blanca. Es de planta cruz latina con tres naves, crucero, capilla mayor (o ábside ochavado). La nave central, el crucero y la capilla mayor tienen más altura que las naves laterales, lo que se aprecia tanto en el espacio interior como en la volumetría exterior. Las naves central y laterales se cubren con bóvedas de nervaduras sencillas de fábrica de cantería labrada.

La torre es cuadrada con sillería de piedra caliza de estilo renacentista del siglo XVII, con una altura de 41 m. y para su construcción se aprovecha el muro del templo. Está estructurada en tres cuerpos coronada con una base octogonal y cúpula revestida de azulejos azules. Dotada de seis campanas (cuatro en los vanos) y rematada con una linterna donde se encontraba una cruz-veleta y un pararrayos, pero que un temporal de finales del año 2023 obligó a desmontarlos por seguridad, y que en la actualidad se encuentra con una estructura de andamios para garantizar que no haya desprendimientos, a la espera de una restauración que nunca llega a realizarse.

A simple vista se puede concluir que el estado del edificio no pasa por sus mejores momentos, los altos niveles de humedad están degradando el inmueble a pesar de los múltiples esfuerzos que vienen realizando las diferentes administraciones e instituciones eclesiásticas desde hace varios años, aunque Fran nos dice que el obispado se ha desentendido en los últimos años. En actuaciones anteriores se han podido recuperar zonas del edificio como la Sacristía, la Antesacristía, la Capilla Gótica del Claustro y las Salas Altas.

La iglesia dispone de dos entradas desde el exterior: la principal que da a la plaza es una portada de estilo herreriano presidida en el centro por la imagen de Santa María Coronada, y flanqueada en los laterales inferiores entre columnas por las figuras de San Pedro y San Pedro, las tres esculturas del siglo XVII están esculpidas en mármol italiano de Carrara; y la otra es la portada de la iglesia, la más antigua hoy en desuso por un incendio y conocida como del castillo o trascoro por encontrarse detrás del coro al pie de la iglesia y que daba directamente al castillo, siendo la más importante en su época.

Para hacer nuestra visita al templo, Fran nos propone hacerlo por el claustro donde en su interior está la tercera puerta que da a la iglesia, y por tanto nos dirigimos desde la plaza a través de una escaleras y basamento que nos lleva a una puerta junto a la torre por donde se accede al claustro.

El claustro es de planta cuadrada y se encuentra adosado a la fachada lateral izquierda de la iglesia, cerca de la cabecera. Tiene una galería perimetral con cubierta de bóveda de arista soportada por arcos peraltados con con potentes contrafuertes, todo ejecutado con fábrica de ladrillo al estilo gótico-mudéjar de finales del siglo XV, y por lo tanto anterior a la propia iglesia. Desde la galería adosada a la iglesia se abre la tercera puerta, la conocida como puerta del claustro.

Una vez dentro de la iglesia, lo primero que vemos es la fachada interior de la puerta del claustro, una gran portada de sillería labrada en estilo plateresco, ricamente ornamentada con motivos figurativos florales, antropomorfos, conchas, animales rampantes, elementos figurativos…. Se estructura en tres calles, en la central más ancha se sitúa la puerta de medio punto y doble moldura decorada, y en su parte alta alberga una pequeña hornacina con la imagen más antigua del templo, la virgen Santa María, en alabastro y regalo del Alfonso X “el sabio” en la conquista de la ciudad.

A la izquierda del Altar Mayor se encuentra el Altar de Nuestra Señora de la Paz, con un camarín con la imagen de mármol policromado de 1738, y según la leyenda su denominación procede de la época de Alfonso VI por la paz entre árabes y cristianos como zona fronteriza. Fue nombrada patrona de Medina Sidonia en 1802 por el Papa Pio VII y su festividad se celebra el día 24 de enero.

Seguimos la visita de la iglesia en el sentido contrario a las agujas del reloj, contemplando y siguiendo las informaciones que Fran nos va explicando en cada punto de interés. En la nave lateral izquierda del evangelio o del sagrario a continuación de la puerta del claustro nos encontramos con el altar del Cristo del Perdón, con una talla de gran calidad artística obra de Pedro Roldán (1667), el padre de la Roldana, un Cristo muerto que sube al cielo a pedir perdón por los pecados de la humanidad con la singularidad y novedad en su tiempo de tener como único punto de apoyo la rodilla sobre una bola del mundo.

El siguiente altar corresponde con el Retablo de San Isidro, una hornacina de madera al estilo neoclásico del siglo XIX decorada con pintura de imitación a mármol, que alberga la imagen de San Isidro de estilo barroco de finales del siglo XVIII, un santo labrador representado con rostro joven arando con dos bueyes uncidos con el yugo. A su lado un lienzo al óleo de San Joaquín y Santa Ana con la virgen niña.

Enfrente nos encontramos con el Altar de San Bartolomé, se trata de un retablo de madera policromada y adornos de pan de oro de estilo renacentista del siglo XVIII que contiene cinco pinturas, distribuidas en tres calles y un solo cuerpo. En la calle central acoge la pintura de san Bartolomé, y en las calles laterales el primer cuerpo está formado por pinturas de forma rectangular y en el segundo cuerpo los bustos pintados de los santos Pedro y Pablo.

Al final de la nave del evangelio se encuentra un altar con la figura de San Francisco de Asís vestido con el hábito propio de su orden y con los estigmas que sufrió, acompañado en los laterales por San Pascual Bailón y San José, las tres figuras talladas por el jienense Juan Martínez Montañés en el siglo XVII. Al final en la pared del pie de iglesia se encuentra el Altar de San Pedro con la imagen del santo del siglo XVI.

Llegamos al pie del templo, el espacio que hay detrás del coro (trascoro) donde se encuentra la puerta del castillo que solía abrirse solo en actos solemnes como la visita del Obispo o la toma de posesión de los duques de Medina Sidonia, pero que desde 1981 no se utiliza por un incendio accidental.

En los laterales de la puerta del castillo se localizan empotrados dos cipos o podiums romanos funerarios, el de la izquierda dedicado a Lucio Fabio Capitón, y el de la derecha a Marco Antonio Siriaco.

A continuación del trascoro en el arranque de la nave lateral de la Epístola o de la Concepción, se ubica la capilla del Baptisterio, con la singularidad de contener la única imagen del diablo en el templo, el rostro tallado en la piedra dovela en el centro del arco de entrada, y según nos cuenta Fran, al entrar como no cristiano vemos diablo y al salir una vez bautizado se ve ángel. La pila bautismal de alabastro de estilo renacentista de primeros del siglo XVI fue rota por los franceses en 1810 al ser usado este espacio como zona de entrada para el saqueo de la iglesia.

En la nave de la Epístola nos encontramos con varios altares y como más destacados el Altar de San José y el de Nuestra Señora de la Antigua. El estado de la pared es lamentable por el alto grado de humedad y deterioro que sufre, motivado por que al otro lado se encuentra la cota del terreno a ocho metros por encima del suelo de la iglesia., y a las humedades de capilaridad del muro se une las filtraciones de aguas pluviales, un factor que afecta considerablemente el estado de los retablos expuestos y que gracias a las últimas restauraciones sobreviven.

En la época de persecución y represión religiosa por los delitos contra la fe y la moral católica por el Santo Oficio de la Inquisición, desde su instauración en Medina Sidonia en 1499 hasta el año 1766, esta nave no tenía altares y se usaba para colgar los sambenitos de los procesados, y aún se conserva el Banco del Tribunal del siglo XVII donde se sentaban el Inquisidor y demás miembros del tribunal a la hora de juzgar.

El altar de San José del siglo XVII con un estilo barroco churrigueresco realizado por el escultor gaditano Fco. de Bartolomé Medina. Sobre un banco de altar está estructurado en tres espacios-hornacinas entre cuatro columnas salomónicas. En el centro se encuentra la figura principal de San José acompañado por un niño Jesús, a su derecha San Lorenzo de Brindisi y a su izquierda San Lorenzo de origen español con la parrilla de su martirio. El conjunto está policromado y en dorado, y rematado en ático con un arco, un relieve de Dios Padre y un conjunto escultórico.

El altar de Nuestra Señora de la Antigua se fecha en torno a 1770, obra del maestro escultor Andrés de Acosta. De estilo rococó pero que tiene la particularidad de falta de unidad iconográfica, con obras, materiales, estilos y cronologías diferentes. El retablo contiene 15 pinturas y 5 esculturas, una cruz arbórea y una pieza de platería. Se encuentra estructurado en un altar como base, un banco con un óleo de la Santa Fe flanqueado por dos tondos pintados a la napolitana con las imágenes de la Virgen con el Niño, San José con el Niño, San Francisco de Asís y San Francisco de Paula. Sobre el banco el retablo se distribuye en tres cuerpos entre cuatro columnas (estípites): el central en su base hay tres hornacinas con esculturas del siglo XVIII, un Niño Jesús Pasionario de madera y brazos articulados, el Arcángel San Rafael de barro cocido policromado y una figura de cera de San Pedro de Alcántara. Sobre las hornacinas y como motivo principal un lienzo de gran tamaño de la Virgen de la Antigua (s. XVIII), y encima otro óleo sobre ágata de las Tentaciones de San Antón. En las calles laterales se encuentran tres pares de pinturas: en la parte inferior la Adoración de los pastores (escuela de Zurbarán) y la Adoración de los Magos (de Pablo Legot); encima dos pinturas de San Pedro y San Pablo del s. XVII (escuela de José de Ribera); y por encima dos óleos sobre madera del s. XV de los Papas San León Magno y San Gregorio. Los dos laterales se encuentran rematados con dos escudos heráldicos del ducado de Medina Sidonia, la orden de la Banda y el condado de Niebla y los Portocarrero, coronados por un águila imperial, y en el ático una cruz arbórea.

Al final de la nave de la epístola en el testero de cabeza de la nave, junto al Altar de la Virgen del Rosario patrona de Cádiz, se accede a las dependencias anexas como prolongación de dicha nave, una serie de salas y habitáculos que se desarrollan en dos plantas y contiguos a la cabecera del Templo.

De aquí se accede a la primera de ellas, es decir a la antesacristía, un recinto alargado cubierto con bóveda rebajada y nervada con dibujos similares a los de la cabecera del Templo y coetánea a la misma, iluminado cenitalmente en uno de sus extremos. Alberga la Custodia del Corpus del año 1575 (de plata mexicana) y la Cruz Procesional, ambas de estilo gótico-plateresco y mudéjar con influencia árabe, obra del orfebre sevillano Juan Tercero. Desde la antesacristía se accede a la Sacristía y también a un vestíbulo, que comunica, por una parte hacia un pasillo y patinillo que termina en el claustro, y por otra, hacia una importante escalera de caracol que da acceso a las tres salas en la planta alta.

La Sacristía se localiza al trasdós de la capilla mayor, y se encuentra cerrada como medida de seguridad por albergar y custodiar los tesoros del templo.

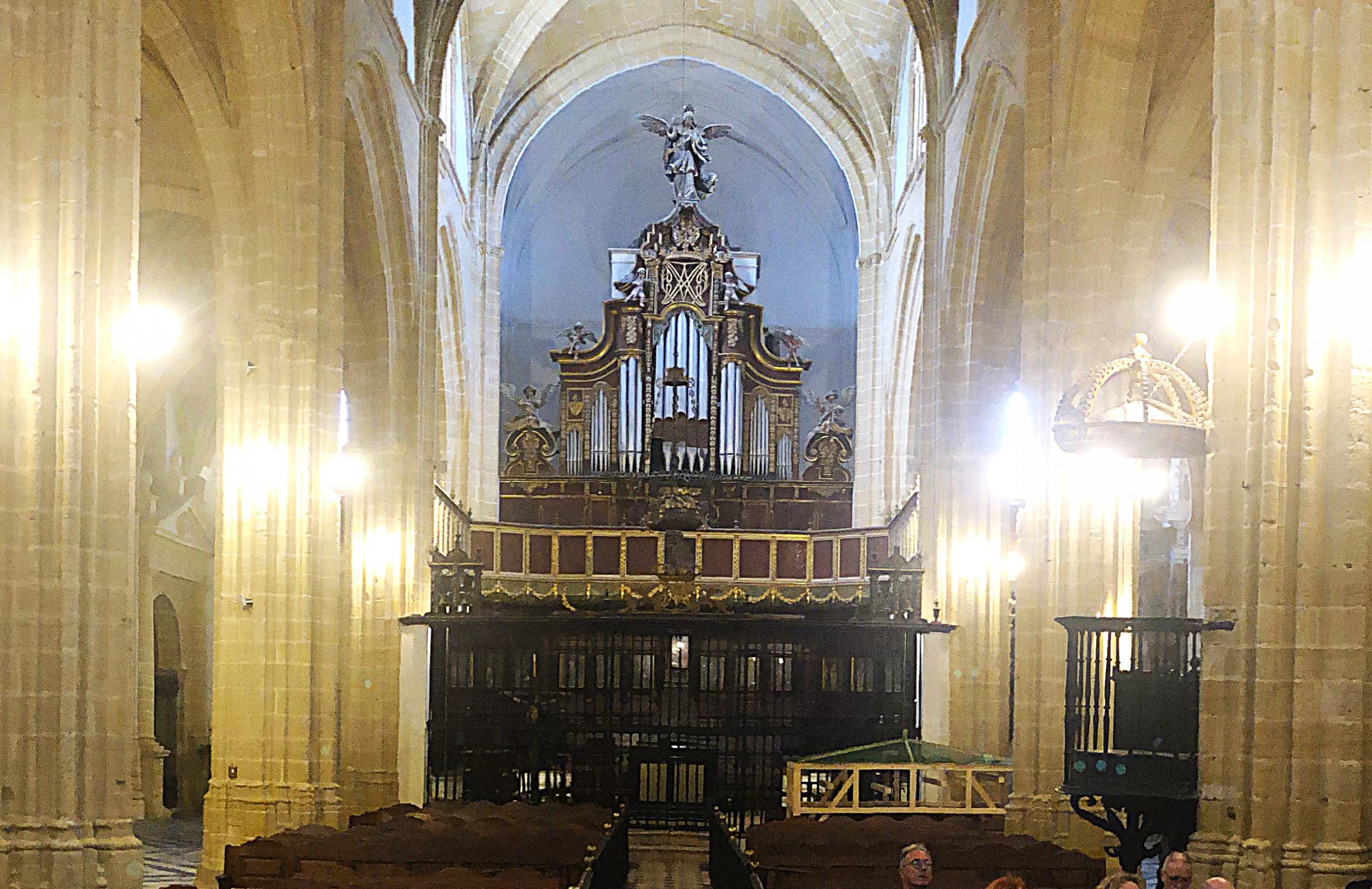

Para terminar nuestra visita a la iglesia nos vamos a la nave central, para ver en primer lugar al fondo en el pie del templo, el Coro, obra de Juan de Gática e 1732, compuesto por una sillería de cedro y caoba de estilo barroco con pinturas al óleo de mérito, cuyos motivos son Apóstoles, Padres y Doctores de la Iglesia. Sobre el mismo, el órgano, obra de Juan de Hotigues y Francisco Ortíguez en 1742, con una caja de estilo barroco y elementos añadidos posteriormente de estilo neoclásico. Dispone de dos teclados y es de transmisión mecánica, con tubería de varias procedencias desde el s. XVII al XIX. El incendio de la puerta del castillo le afectó gravemente y aunque esta casi completo no está en funcionamiento.

En el Altar de la cabecera de la iglesia se encuentra una joya del siglo XVI, el Retablo Mayor de estilo plateresco en su arquitectura y manierista en sus imágenes que recoge los misterios de la vida de Jesucristo y la Virgen María. Se conserva completo y es una obra crucial para entender la retabilística de mediados del s. XVI y con un estilo muy avanzado para la época, en consonancia con las corrientes europeas. Hasta hace poco se pensaba que al menos en gran parte, era obra de Roque de Balduque, pero estudios recientes han adjudicado la autoría del grueso de la obra a los entalladores Jerónimo de Valencia y Cristóbal Voisín, artífices afincados en Jerez y con clara influencia de Balduque. Aunque no está documentado, es evidente que el mecenazgo corresponde a los duques de Medina Sidonia, señores del lugar, quienes habían financiado la construcción de la capilla mayor de la iglesia como demuestran los escudos que campean en sus muros laterales.

Es un retablo que mide 15 m. de altura y 6,80 de ancho, consta de banco o predela, cuatro cuerpos, cuarenta columnas en cinco calles y amplio ático. Construido en madera tallada, dorada y policromada, pero desde 1774 sus dorados se han visto oscurecidos por el error de un osado organista en su intento de limpiarlo. Se compone de 22 historias y 168 imágenes de figuras completas o de bulto redondo en un primer plano y figuras de chuleta, enteras o bustos, en un segundo plano e incluso de medio relieve al fondo. La imagen principal y que preside el retablo es la titular de la iglesia, la virgen Santa María la Coronada. Hay labores magníficas de talla y policromía, y algunos de los relieves están inspirados en Durero uno de los principales artistas de finales del siglo XV y principios del XVI. Con respecto a la bóveda es plateresca de lacería, nervada y con motivos ornamentales.

Después de haber disfrutado de esta joya damos por terminada nuestra visita a la Iglesia Santa María Mayor, La Coronada.

Volvemos a la Plaza de la Iglesia Mayor donde podemos comprobar los restos de columnas romanas recuperadas de antiguas excavaciones en el cerro, incluidas sin criterio histórico en la decoración de la misma.

Tomamos dirección a la zona de extramuros dejando el castillo a la izquierda y empezamos a bajar del cerro, con dirección a la periferia de la ciudad antigua donde se encuentran los yacimientos romanos.

Atravesamos una de las tres puertas antiguas de la Medina Musulmana sobre un lienzo conservado de la muralla que ha perdido su almenado, es el Arco de Belén en la calle Cilla, construido entre los siglos X y XIII pero que nos ha llegado muy reformado y a penas con restos árabes visibles. Su nombre deriva de la Virgen de Belén que ocupa el interior de la hornacina que hay por encima del arco.

Seguimos calles abajo al encuentro de los espacios museísticos y lugares donde la ciudad atesora los restos de monumentos públicos descubiertos hasta el momento. Estos yacimientos se encuentran bajo el urbanismo actual y vienen a deslumbrarnos la verdadera dimensión del urbanismo romano de Asido Caesarina.

Museo Etnográfico de Medina Sidonia.

De camino a visitar los restos romanos nos pasamos por el Museo Etnográfico que se encuentra ubicado en una antigua casa señorial de campo del s. XVIII en la calle Altamirano nº 1. El edificio está adosado a un lienzo de la antigua muralla, fue ocupado como guarnición por los franceses en la guerra de la Independencia, y desde 1934 es propiedad municipal destinándolo a diferentes usos como residencia, escuela, biblioteca… Hoy alberga una exposición costumbrista creada gracias a las adquisiciones y donaciones realizadas por los vecinos de elementos domésticos y laborales sobre la forma de vida, costumbres y economía de los asidonenses en la historia reciente. Para los que hayan visitado los museos de Terque podrán comprobar que es una colección más reducida pero con muchas similitudes, excepto los elementos localistas. El museo se compone de cuatro salas con tres grupos temáticos, actividades agropecuarias con apeos de labranza, desgranadores de maíz, elaboración de vino, etc.. zonas artesanales con herramientas y talleres de oficios, y la vida cotidiana con réplicas y recreaciones de espacios domésticos, de burgueses, una cocina tradicional, una escuela, panadería, y un colmao como más destacados.

Calzada Romana de Asido Caesarina.

El primero de los restos romanos que visitamos se localiza en el sótano de un edificio en la calle Sacramento, se trata de los restos de una calzada romana descubierta en 1997 con motivo de la construcción de un edificio de viviendas. Gracias a una acertada apuesta municipal con la construcción del edificio respetando el espacio arqueológico, ha conseguido conservar y poner en valor la calzada, así como su adecuación para las visitas públicas.

El tramo de la calzada que es visible discurre en parte a cuatro metros por debajo de la actual calle Álamo, con una longitud de 15 metros y una anchura de 7,5 m.. El pavimento está construido con grandes losas de piedra, dispone de dos aceras laterales un poco elevadas sobre la calzada donde se han encontrado dos grabados que corresponden a dos tableros de juego, así como una cloaca que discurre bajo el enlosado de casi un metro de altura, que recogía las aguas de lluvias y las residuales de edificios y espacios públicos. Por su dimensión, ubicación, orientación y buena fábrica, se considera que es uno de los ejes principales -el Cardo Máximus- que cruzaba la ciudad romana, uniendo las puertas de entrada del norte con la del sur.

Seguimos descendiendo por las calles de Medina Sidonia disfrutando de la belleza andaluza de sus calles, hasta alcanzar los números 10 y 11 de la calle Ortega donde se encuentra el Conjunto Arqueológico Romano y sobre el mismo el Museo Arqueológico de Medina Sidonia (MAMS).

Se trata de un yacimiento del siglo I d.C, en la que podemos distinguir tres estructuras diferentes: cloacas, habitaciones romanas y criptopórticos (galería subterránea o corredor cubierto, típicamente construido bajo edificios o foros, que se utilizaba para diversos fines como circulación, almacenamiento, o para nivelar el terreno sobre el que se construirían estructuras superiores). Elementos constructivos que nos indica el grado de importancia de la urbanización de la ciudad romana.

Conjunto Arqueológico Romano.

Entramos en el Conjunto Arqueológico Romano, el edificio consta de varios niveles de altura y en la misma entrada hay unas escaleras que nos lleva al nivel más bajo donde nos encontramos los restos de un pequeño tramo de una de las calzadas principales con su alcantarillado, varios restos de dependencias romanas y cuatro galerías de un criptopórtico.

Desde el criptopórtico accedemos al siguiente nivel donde nos encontramos una construcción hidráulica del siglo I d.C., con un total de 20 metros de galerías subterráneas cuya función era de sistema de alcantarillado en la época romana. Se trata de una cloaca máxima que se encuentra en la periférica donde desemboca todo el entramado de cloacas más pequeñas que se extendían por la ciudad. Está en muy buenas condiciones, con una dimensiones que permiten el tránsito de una persona a pie. Los muros están hechos de sillares de piedra arenisca y las bóvedas son de medio cañón corrido, el suelo es el original y está impermeabilizado por una capa formada con una mezcla de cerámica triturada de cal. Se descubrieron en 1969 y se vaciaron sin ninguna metodología arqueológica, después fueron abandonadas hasta que en 1991 el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura la acondicionaron para su puesta en valor.

Museo Arqueológico de Medina Sidonia – MAMS-.

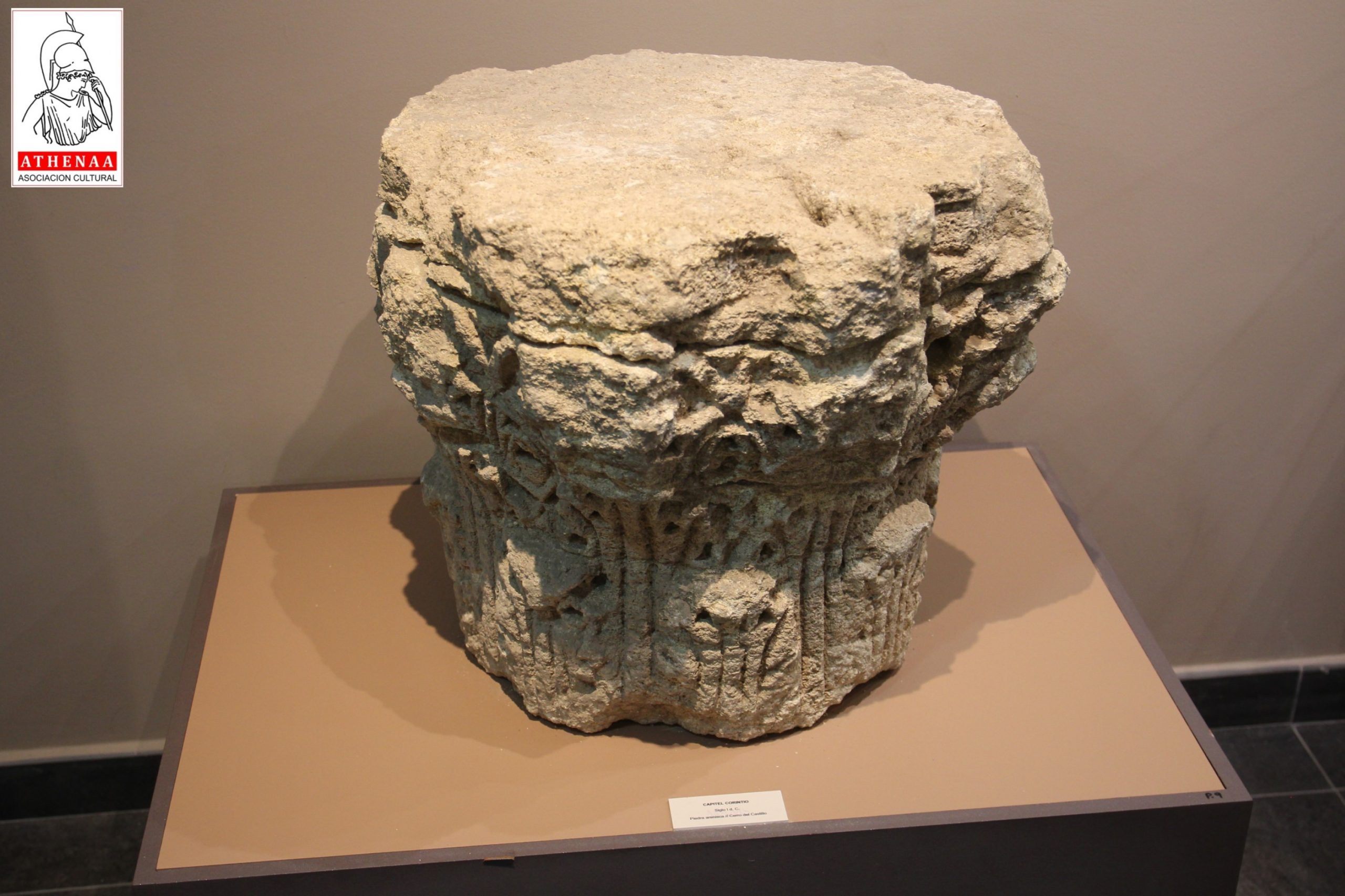

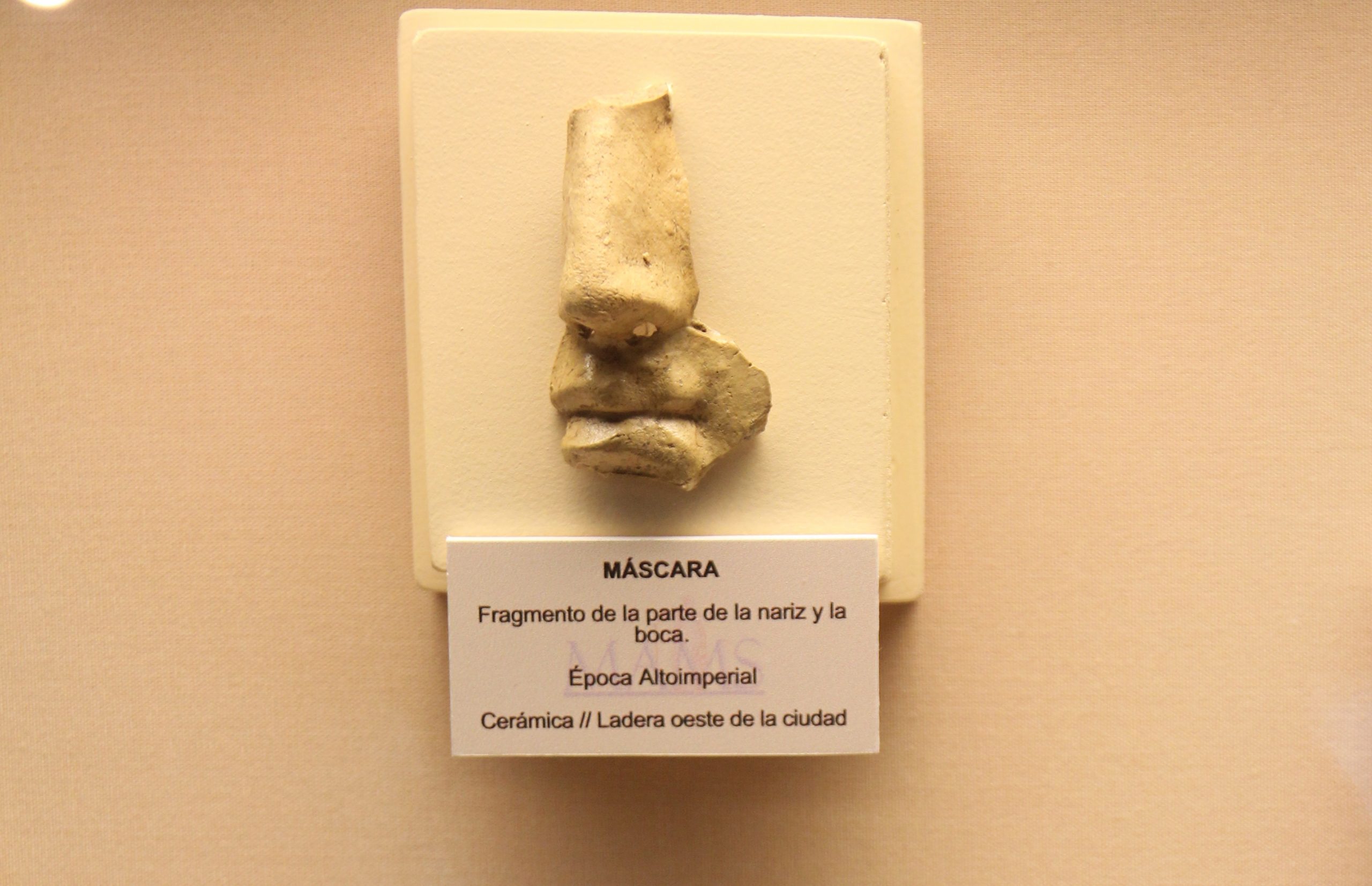

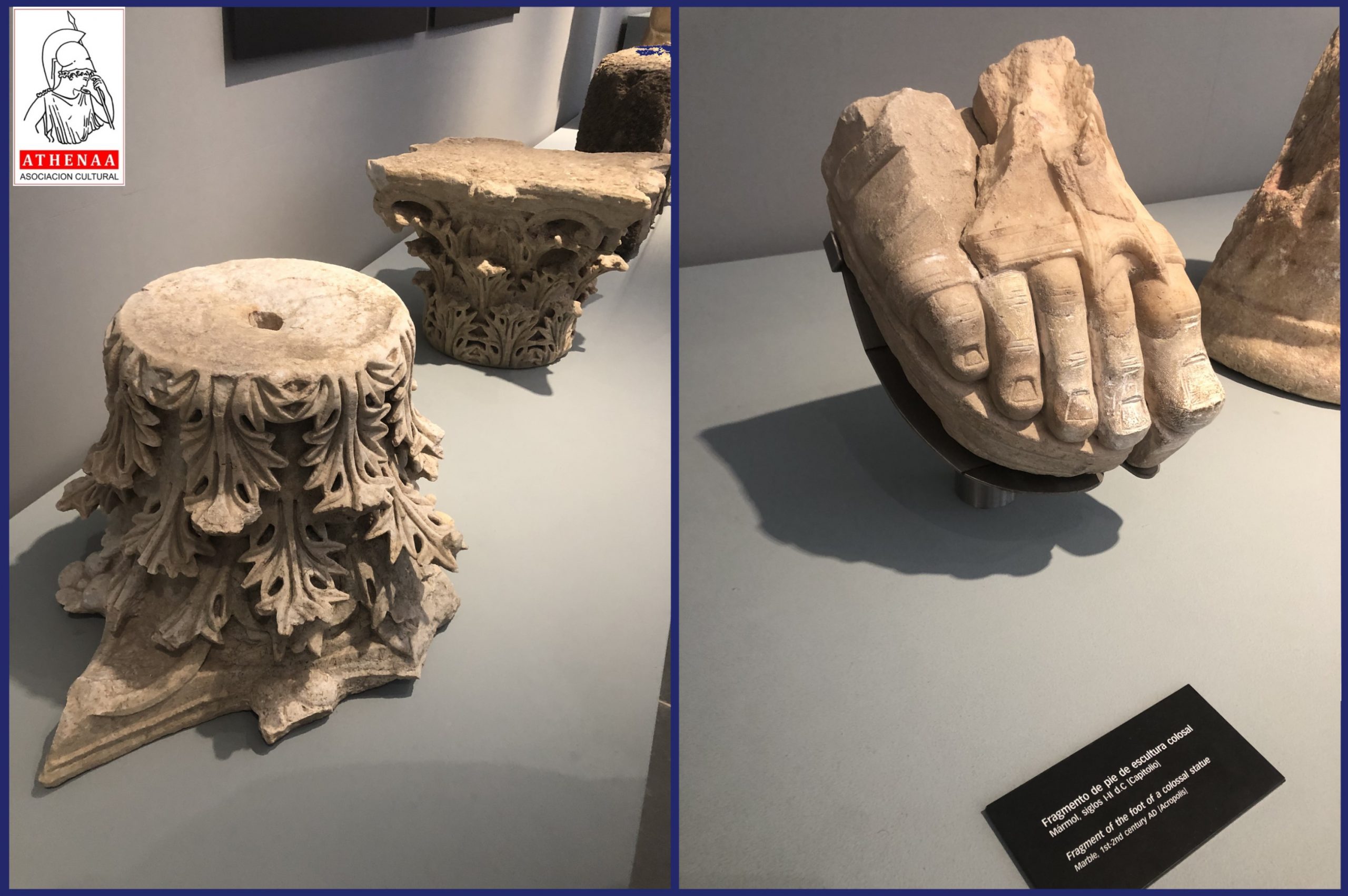

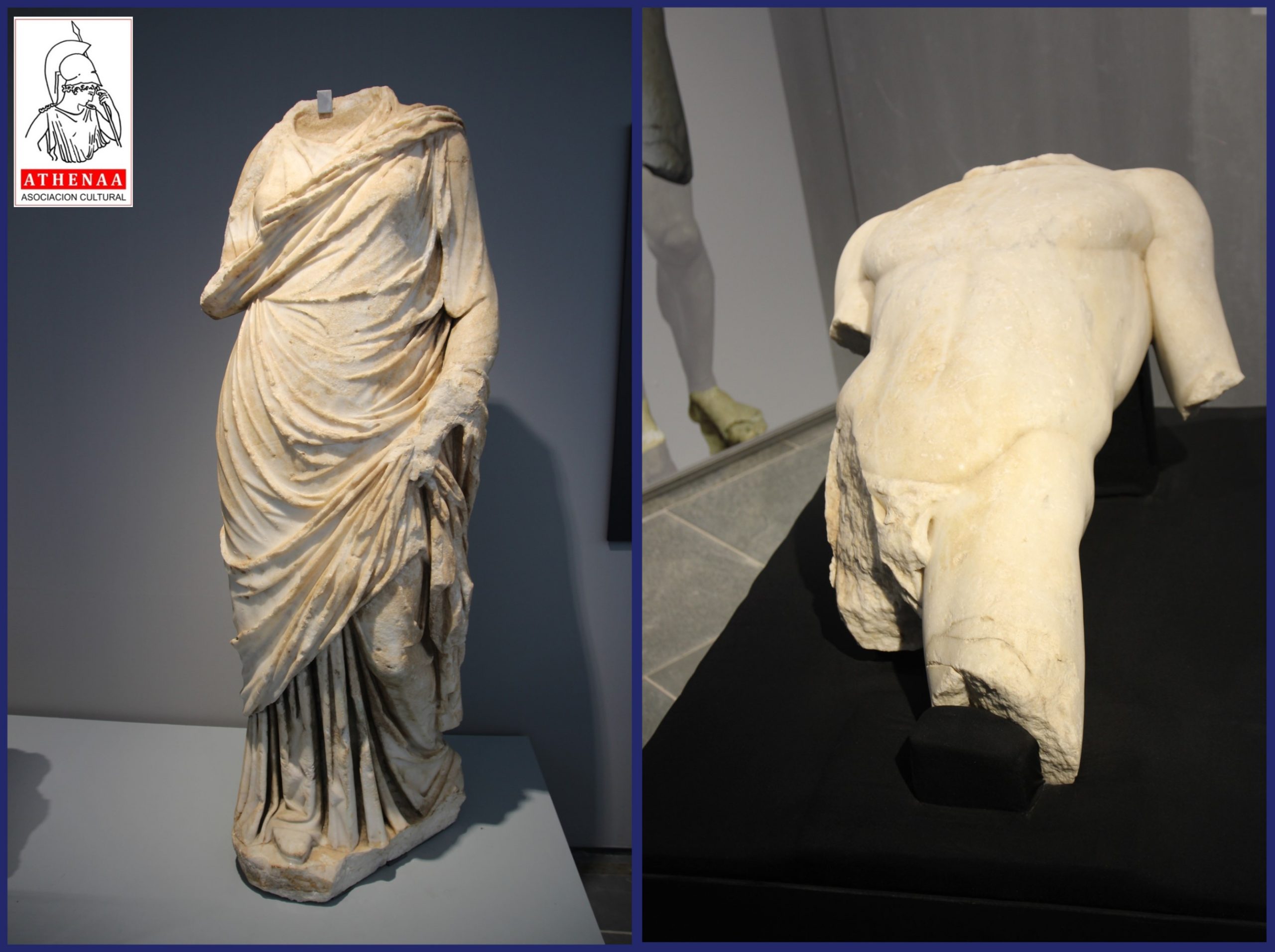

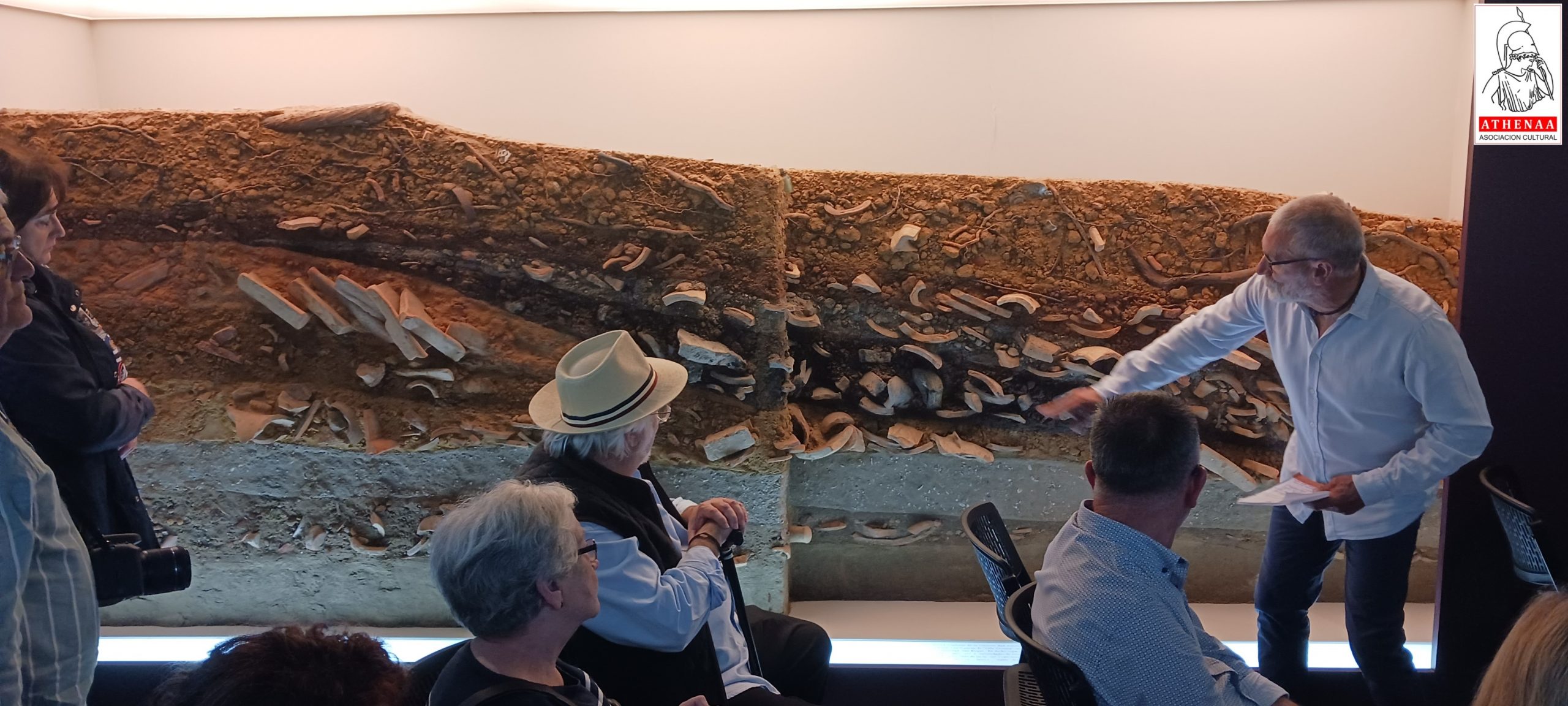

En el último nivel entramos en una sala de nueva construcción donde se encuentra el Museo Arqueológico de Medina Sidonia. Es considerado la mayor joya museística de la Comarca de la Janda al formar parte de un importante conjunto de restos arqueológicos y estar en el centro del pueblo. El museo hace un recorrido expositivo por la historia de Medina Sidonia desde los fenicios hasta las tropas francesas, dividido en dos salas, la principal con los restos romanos (serie escultórica, funeraria y constructiva), y la segunda que recorre la Prehistoria Reciente, Edad Media, Época Moderna y Numismática, con vitrinas expositivas y paneles informativos muy didácticos.

A la entrada del museo nos recibe su director Salvador Montañés Caballero que nos agradece la visita y modo de introducción nos cuenta sobre la singularidad de este museo, en primer lugar que EL MAMS es una institución de ámbito local dependiente del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz). De reciente creación nace con la vocación de mostrar y difundir en su contexto la riqueza arqueológica de una ciudad con un dilatado pasado, estando también entre sus objetivos el de promover la profundización en el conocimiento de la evolución histórica de este importante enclave del sur peninsular. Por parte del Ayuntamiento de Medina Sidonia ha entendido que su rico legado patrimonial es sin duda un recurso que contribuye a la prosperidad de sus habitantes.

En el año 2009 se dan los primeros pasos para su creación y se inscribió en el Registro de Museos de Andalucía en 2011, en base a la normativa andaluza en la que se promoverá la creación de museos y colecciones museográficas en colaboración con los municipios, cuyo ámbito territorial tenga bienes integrantes del patrimonio histórico de Andalucía, como ha sucedido en el El Ejido con la colección museográfica CAEE.

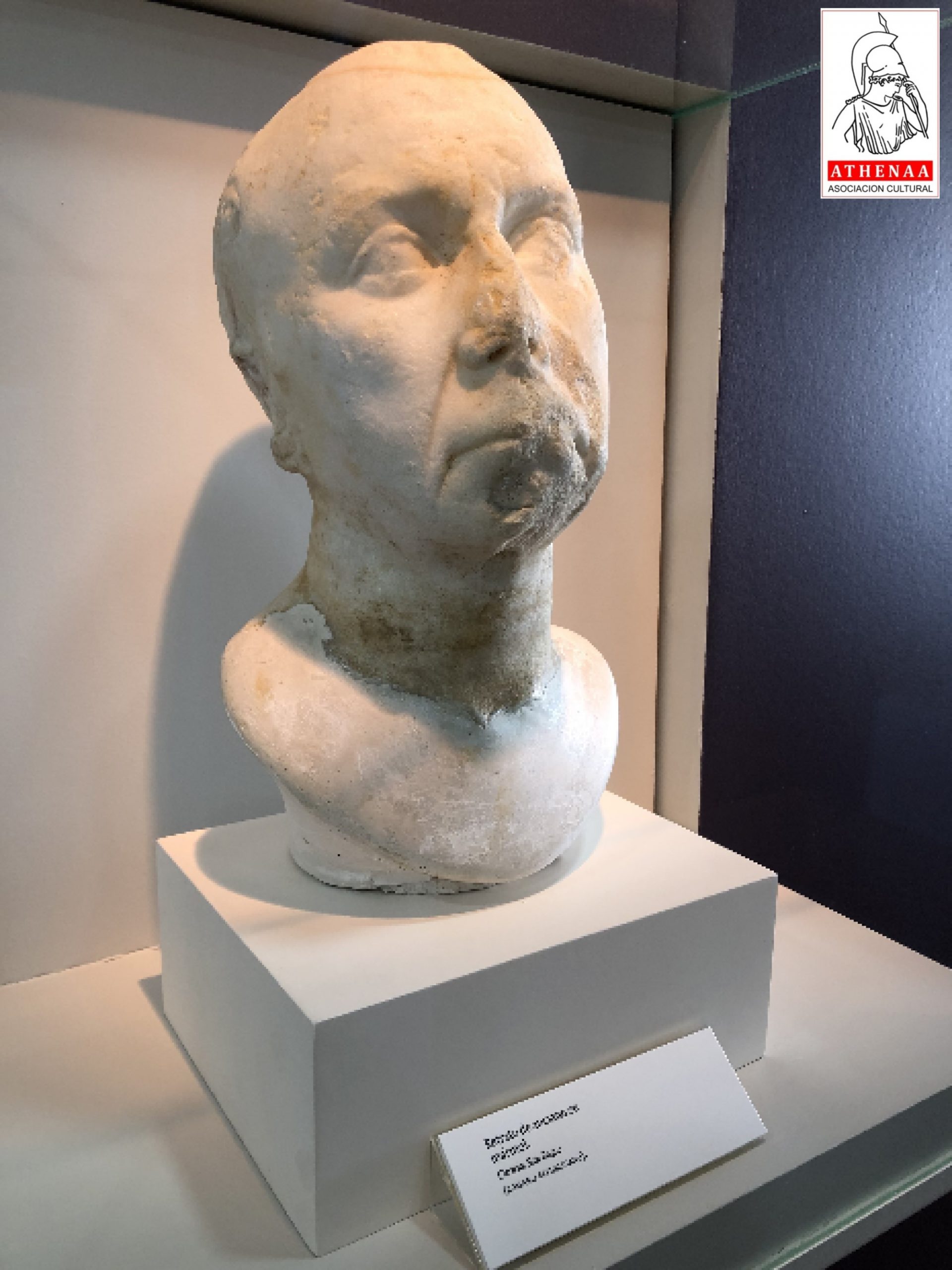

Una de las facetas más destacadas de la arqueología romana de Asido Caesarina es la escultura. Existen referencias antiguas de descubrimientos de estatuas en la ciudad, algunas se han perdido y gran parte se han conservado repartidas en el MAN y el provincial de Cádiz. El Ayuntamiento de Medina Sidonia ha conseguido recoger algunas piezas de colecciones privadas y otras recuperadas en las intervenciones arqueológicas realizadas de forma continuada en los últimos 30 años. El conjunto estatuario asidonense es de gran importancia por la calidad y la singularidad, sobresaliendo la serie de estatuas de carácter público, icónicas y retratos imperiales de época augustea y julio-claudia, además de otras esculturas de carácter decorativo y funerario. El estudio de estas esculturas han llevado a los investigadores a proponer la existencia de un taller de escultura en la ciudad entre los años 27 a.C a 68 d.C.

Aprovechando el momento, Samuel Caro explica que uno de los motivos de nuestra visita era poder tener información en primera mano de la gestión realizada por el museo junto con el Ayuntamiento de Medina Sidonia, para la recuperación patrimonial de piezas arqueológicos en manos de particulares, un asunto de máximo interés para poder recuperar la multitud de piezas repartidas en domicilios particulares de El Ejido. Ante la pregunta, Salvador Montañes nos dice que el municipio cuenta con yacimientos arqueológicos que abarcan todo el espectro cronológico desde el Calcolítico hasta la actualidad, que hasta la creación del MANS, los bienes arqueológicos extraídos del subsuelo de Medina Sidonia estaban dispersos, en el mejor de los casos depositados en otros museos andaluces o el mismo museo nacional MAN, y en otros casos en manos privadas expuestos o almacenados en domicilios particulares. Una labor de recuperación no sencilla y sorteando una normativa incriminatoria para quien voluntariamente desea entregar piezas que en la mayoría de los casos la posesión les viene heredada….

Final de la visita a Medina Sidonia.

Con nuestra visita al Museo Arqueológico cerramos nuestro itinerario histórico y ahora toca iniciar la ruta culinaria para reponer fuerzas y degustar la gastronomía local. En la Plaza de España nos despedimos de Fran agradeciéndole su buena labor de guía antes de entrar al Bar Cádiz donde nos vamos a deleitar con un producto local como es la carne retinta en diferentes presentaciones. La vaca retinta es una raza autóctona de esta zona de pasto como es la comarca de La Janda y cuya carne esta siendo muy demandada por su excelencia y calidad. Para el postre hay que recordar que Medina Sidonia tiene como unos de sus reclamos turísticos sus afamados obradores de panadería y repostería, destacando los dulces del amargillo, la torta parda y como no, los famosos alfajores. Después de un merecido descanso tomamos camino del bus, aprovechando el trayecto para seguir disfrutando de la belleza de las calles y rincones de este lugar hasta el último momento.

ALGECIRAS

Para terminar la primera jornada de nuestro viaje nos acercamos al Campo de Gibraltar, a la ciudad gaditana de Algeciras donde pasaremos la noche en un hotel junto al Puerto Bahía, uno de los puertos comerciales más importante del Mediterráneo. Aprovechamos la tarde-noche para pasear por libre y disfrutar un poco de los encantos de esta ciudad, y visitamos unos de los enclaves históricos más destacado que se encuentra desde la calle Alférez Villalta Medina hasta la calle Fuerte Santiago, donde se encuentra el Complejo Arqueológico de las Murallas Mirines de Algeciras – Puerta de Gibraltar. Un conjunto defensivo medieval del siglo XIII bajo el dominio meriní. Durante el siglo XIV el sultán nazarí Mamad V llevó a cabo la destrucción de la ciudad, las murallas y cegó el puerto. Algeciras estuvo deshabitada hasta la llegada en 1704 de los nuevos pobladores procedentes de Gibraltar, y se considera que durante el siglo XVIII los nuevos habitantes volvieron a reconstruir la ciudad a partir de la fortificación musulmana.

Nuestra segunda jornada del viaje tendrá como destino la playa de Bolonia en el término municipal de Tarifa para visitar el yacimiento de la ciudad romana de Baelo Claudia.

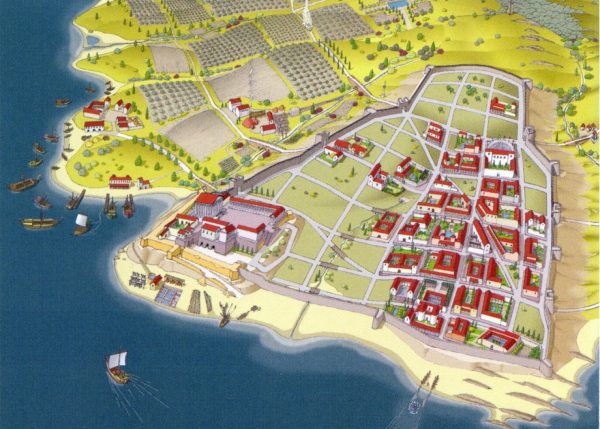

BAELO CLAUDIA

La ciudad de Baelo Claudia está situada en la parte oeste de la ensenada de Bolonia en la orilla norte del estrecho de Gibraltar, en el término municipal de Tarifa (Cádiz). El arco que configura su playa con las sierras de la Plata y San Bartolomé la dejan enmarcada entre montañas, y únicamente abierta al mar. La riqueza pesquera de sus aguas y un litoral montañoso y de acantilados con pequeñas calas aptas para el resguardo de embarcaciones, facilitó desde muy temprano el asentamiento de poblaciones en sus costas, el denominado Puerto de Bolonia. Su mejor medio de comunicación al que le debió su riqueza y reputación, estando muy ligada al comercio con el norte de África, principalmente con Tánger, y exportaba e importaba productos por muchos puntos del Mediterráneo. Su principal fuente económica fue la industria pesquera gracias al flujo migratorio de los peces, sobre todo atunes, que atravesaban el estrecho. Estrabon en el el siglo 18 d.C. La refería “…

Baelo es un puerto donde generalmente se embarca hasta Tingis (Tánger), en Mauritania. Es también un emporio que tiene fábricas de salazones...”

Formaba parte de la provincia Bética y al convento de Gades con capital en Cádiz, estaba delimitada por la costa con las ciudades de Mellaria al este, y Baesippo al oeste, relativamente cerca, lo contrario que hacia el interior con Asido (Medina Sidonia) como Lascuta (Alcalá de los Gazules) que se encontraban muy alejadas. Esta circunstancia le permitía extenderse hacia la sierra donde establecer explotaciones agrícolas, sobre todo vino y aceite, pero ante todo fue un puerto comercial y pesquero con un gran centro conservero de pescado.

Se conocía la existencia de la ciudad romana por monedas y textos antiguos donde se hablaba de Bailo, pero la presencia de restos arqueológicos en la zona junto con los testimonios epigráficos y los datos del itinerario de Antonino, permitieron en el siglo XVIII localizar con certeza la ciudad de Baelo Claudia. Las primeras excavaciones se realizaron en 1917 por el arqueólogo francés Pierre París, le siguieron en 1965 a cargo de los arqueólogos franceses asistidos por homólogos españoles de la Casa de Velázquez, continuando trabajos que llegan hasta hoy, de hecho, en nuestra visita se estaba excavando en la zona suroeste cerca de las Termas.

Los restos de la ciudad muestran un yacimiento con una historia que abarca el periodo entre los siglos II a.C. y VII d.C.. La ausencia de restos anteriores a este periodo descartó la hipótesis de que la ciudad romana se asentara sobre una población indígena, probablemente fenicia por el hecho del propio nombre Baelo, que se relaciona con la divinidad fenicia de Baal, lo que hace pensar que la ciudad se asentó sobre terreno virgen posiblemente por el traslado de algún núcleo de población cercano en la zona alta de la sierra, se baraja la opción de la Silla del Papa con un emplazamiento hasta mediados del s. I a.C. tipo oppidum para el control de la zona.

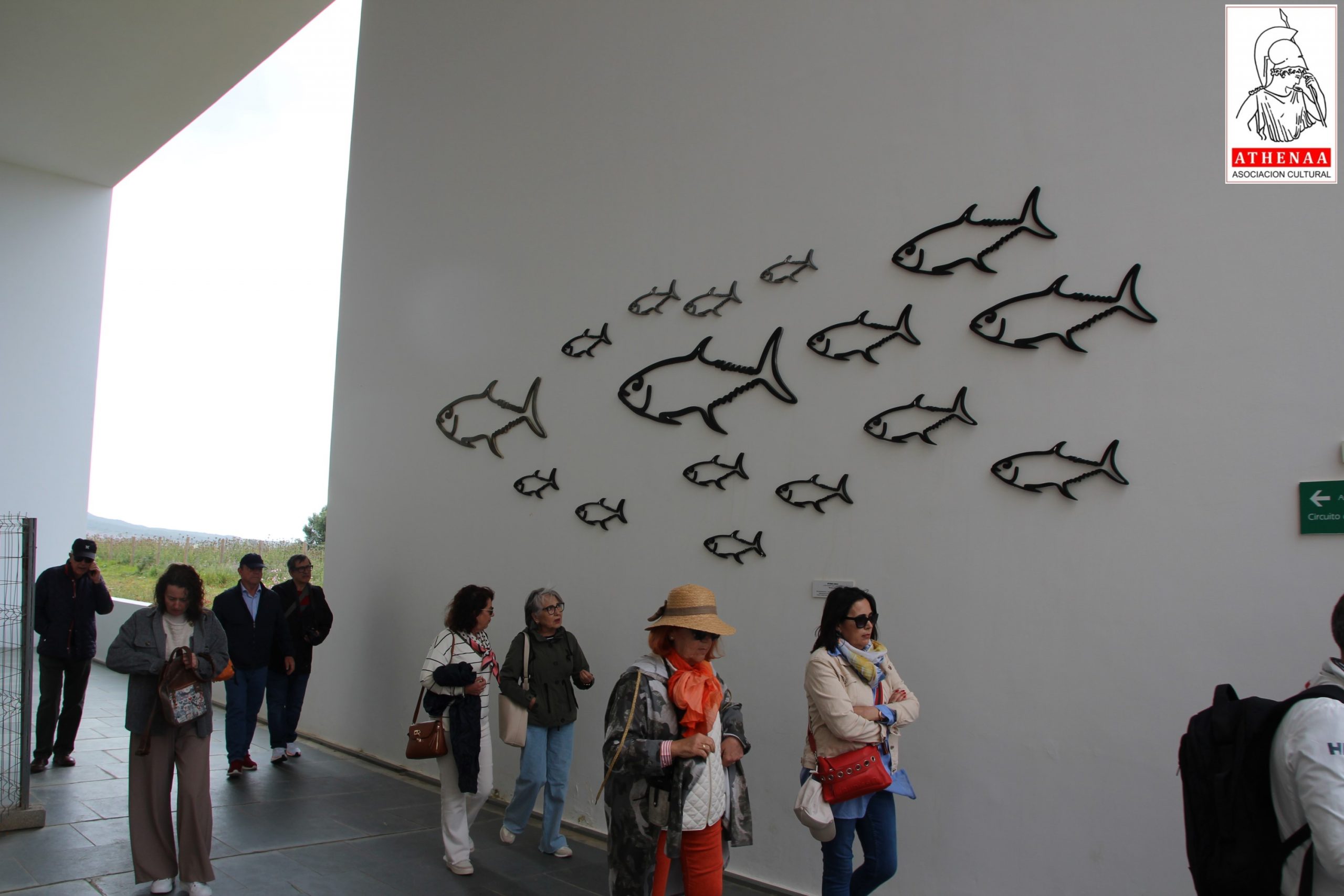

A nuestra llegada al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia somos recibidos por dos guías de la institución en la misma puerta de su sede, un edificio obra del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra e inaugurado en diciembre de 2007. Se compone de recepción, centro administrativo, biblioteca temática archivo científico del mundo romano, una sala de conferencias, espacios expositivos y museístico, de restauración y de almacenamiento de las piezas arqueológicas procedentes de las excavaciones realizadas en el yacimiento desde principios del siglo pasado.

Museo del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.

En el interior del edificio una vez pasada la zona de recepción se abre un patio amplio emulando un atrium romano, y que tiene como elemento destacado una gran ventana mirador desde donde se puede contemplar una espectacular vista panorámica de toda la ensenada de Bolonia.

Desde esta zona de recepción pasamos al espacio expositivo que esta compuesto por dos salas de exposición permanente y una destinada a muestras temporales. En nuestra visita veremos las salas de exposición permanente que se encuentran integradas en dos alturas e iluminadas cenitalmente desde un patio longitudinal que recorre el lado sur de la sala.

Iniciamos el recorrido en la primera sala en la planta superior dedicada al marco general de la ciudad, con paneles y elementos interactivos presidida por una maqueta a escala del yacimiento de Baelo, donde el guía nos explica con apoyo visual sobre la localización de la ciudad en el entorno físico que explica y condiciona su importancia, la evolución y desarrollo de la ciudad, así como el itinerario que vamos a seguir en nuestra visita.

En su contexto histórico, después de final de la Segunda Guerra Púnica con la expulsión de los cartaginenses, los romanos llegaron a un pacto con Gadis (Cádiz) a finales del s. II a.C. En época republicana se fundó la ciudad con estatus de federada que le eximia de pagar stipendium, capacidad de legislar, acuñar monedas y comercial con entera libertad. Ya tenía industrias de salazón y garum y, parece ser que disponía de alfares; además, los restos hallados de esta época testimonian ya las relaciones comerciales con tierras lejanas, aunque en realidad de esta época se conoce poco por los escasos sondeos realizados en ese nivel.

De la època de Augusto con la integración plena en la órbita romana y la Pax Agusta, los sondeos manifiestan un crecimiento de la ciudad extendiéndose hacie la zona norte, configurándose una reorganización urbanística de una típica ciudad romana, recinto amurallado, planta ortogonal y construcción de un foro, una transformación relacionada con un cambio de status con la obtención del derecho latino oppidum Latinum Baelo con un desarrollo económico que mejoró considerablemente su arquitectura.

En la época de Claudio-Nerón se dota la ciudad de un conjunto monumental completo, adquiere la categoría de municipio y se denomina municipum civium Romanorum Claudium Baelo. Es probable que la categoría fuese concedida como una deferencia del emperador como medida de subsistencia a la ciudad, después de los daños sufridos por seísmos y terremotos en el s. II d.C, que la asolaron y dejaron muy dañadas las estructuras de los edificios. En este momento se inicia su declive aunque continuó habitada hasta que en el siglo VII quedó completamente abandonada.

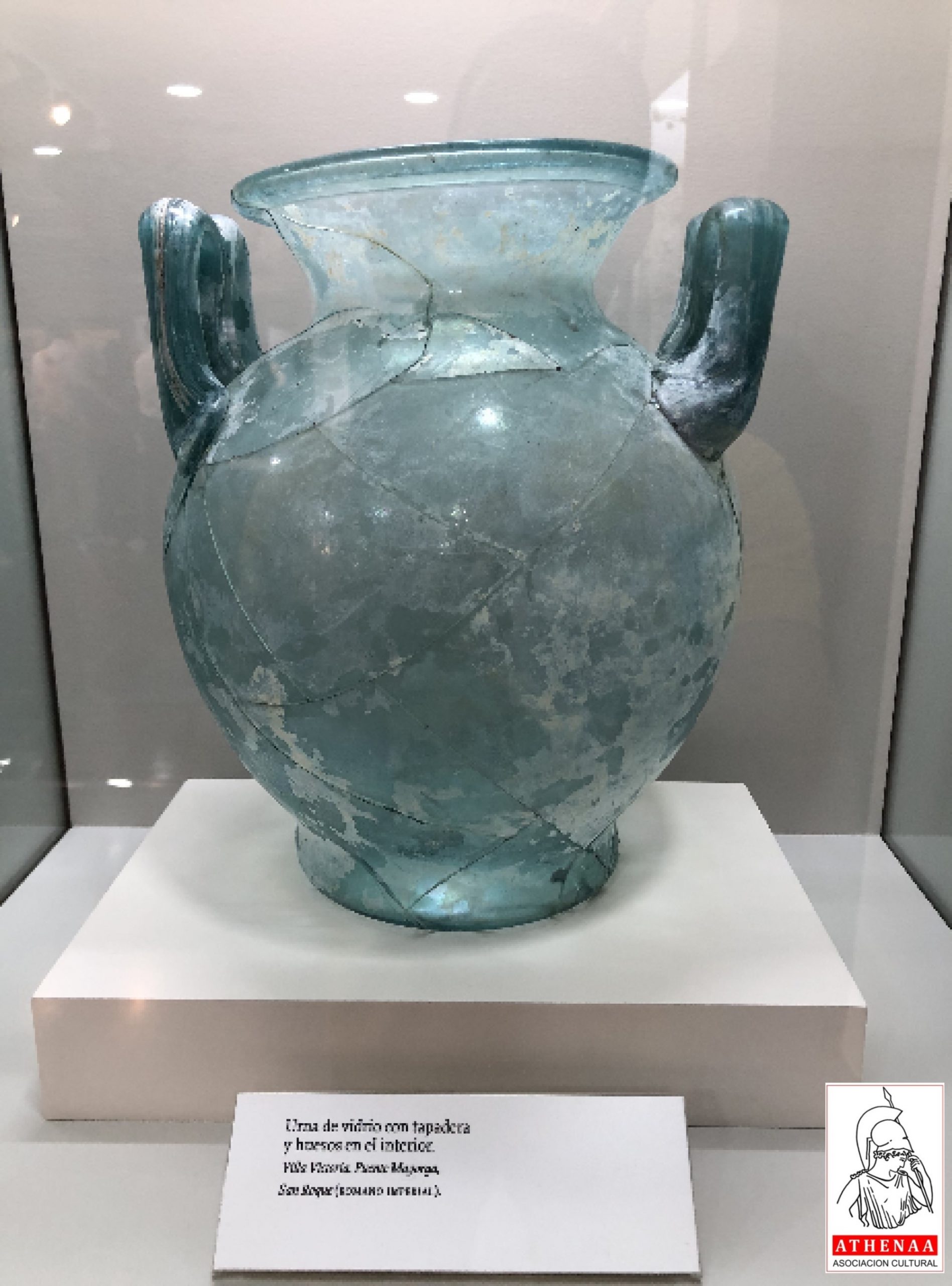

Accedemos a la planta inferior que se desarrolla en dos salas de ámbito museístico: la primera y más grande está dedicada a los temas religiosos, de urbanismo y la economía. Encontramos muestras de ajuares y elementos funerarias como placas votivas dedicadas a Isis, elementos constructivos como una columna de basílica, así como elementos de la industria pesquera como ánforas y artes de pesca.

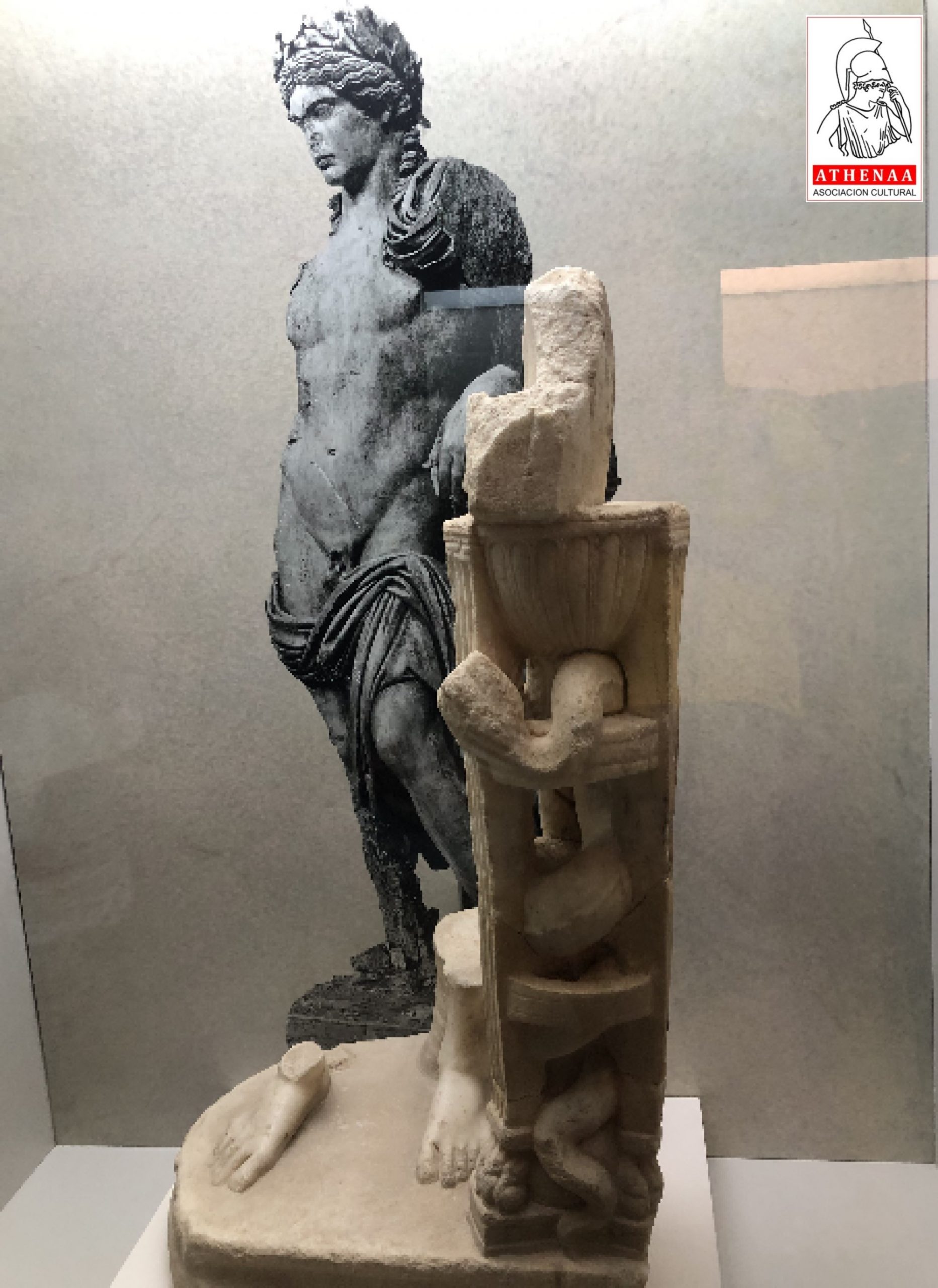

La sala contigua trata los espacios termales de la ciudad, destacando la presentación de la escultura de mármol griego de gran calidad que representa un atleta desnudo, una copia romana del clásico griego Doríforo de Policleto, única en la Península Ibérica y la más relevante del yacimiento hasta el momento.

Tras la visita a las salas del museo accedemos directamente al yacimiento de la ciudad romana.

Yacimiento Arqueológico de Baelo Claudia.

A modo de introducción y antes de comenzar la visita del yacimiento el guía nos comenta que gracias a las excavaciones realizadas se ha podido establecer la importancia de este yacimiento, porque representa uno de los conjuntos urbanos romanos más completos de la península ibérica que permite apreciar la estructura de una ciudad romana ideal con elementos como el foro, el teatro, las termas, y la zona industrial, incluyendo las factorías de salazones. También es de interés por su estado de conservación y además el añadido de encontrarse integrado en el Parque Natural del Estrecho.

Tenía unas dimensiones de unos 300 metros en su parte más ancha, y 500 metros de largo, y su trazado urbano se caracteriza por su rigurosidad en el ideario romano. La extensión total del yacimiento supera las 13 hectáreas y la zona central con los principales edificios unas 3,5 hectáreas. La topografía del terreno con mucha pendiente ha configurado un urbanismo con construcciones de terrazas con accesos mediante rampas y escalinatas.

La ciudad se podría dividir en tres zonas diferenciadas:

- – La zona alta, destinada probablemente a un uso residencial y casi sin excavar.

- – La zona media, donde se localizaba el centro cívico, los edificios de carácter público.

- – La zona baja, más cercana a la playa, destinada principalmente al sector industrial (salazón de pescado y fabricación de garum).

El primer espacio singular y punto de arranque de nuestra visita se encuentra a extramuros en la zona noreste, junto al Acueducto Punta Paloma, una construcción hidráulica de mediados del siglo I d.C. que salva el arroyo de Chorrera, contiguo a la muralla oriental. La ciudad para su abastecimiento de agua disponía de dos acueductos más, el segundo que traía el agua desde Sierra Plata, y el tercero, el más corto, también provenía de Sierra Plata pero desde un punto más situado al oeste.

El de Punta Paloma es el acueducto principal de la ciudad con un caudal diario de 6 millones de litros de agua, procedente del manantial del mismo nombre con un recorrido aproximado de 6 km. El canal estaba descubierto y debe suponerse que no estaba destinado al consumo humano, sino a las industrias de salazones localizadas al sureste. Su construcción esta concebida como un muro de piedra que soporta el canal, sobre el cual se han dejado vanos sucesivos que aligeran la obra y permite el paso de las corrientes naturales de agua del arroyo.

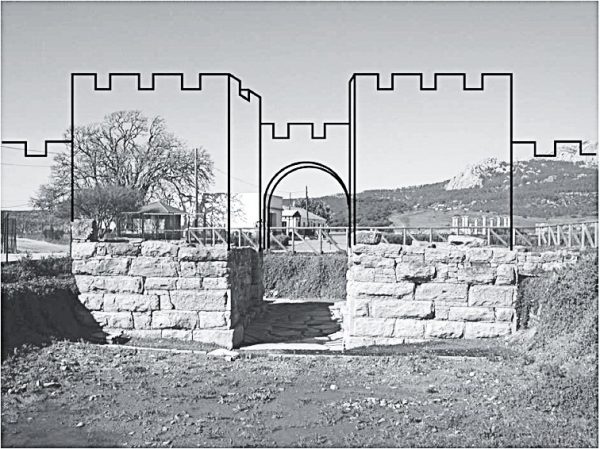

Baelo era una ciudad fortificada, en su mayor parte protegida por una muralla cuyo trazado de unos 1.200 m. sigue siendo perceptible actualmente, incluso algunos paños conservan alturas entre dos y cuatro metros, así como las principales puertas de entrada a la ciudad. Reforzada por unas cuarenta torres de vigilancia repartidas por su perímetro, de las cuales ocho han sido excavadas. Se diferencian dos fases de construcción en las murallas, la zona este y noreste son de la primera de época de Augusto construidas con grandes sillares de caliza muy bien labrados y sin necesidad de mortero, y el resto de la misma época pero que sufrieron serios daños por el seísmo del s. I d.C., y tuvieron que ser reforzadas o reconstruidas con el uso del hormigón. En general tienen una anchura menor a dos metros, y según algunos arqueólogos consideran que son relativamente estrechas para el fin defensivo y pueden obedecer más a razones de tipo monumental o de prestigio.

Para el acceso a la ciudad se conocen cuatro puertas, las principales de Carteia al este, Gades al oeste, de Asido al norte, y una puerta secundaria abierta en la mediación de la muralla oriental en época de Claudio y Nerón para favorecer el acceso al nuevo Teatro (Decumanus del Teatro). En este espacio se encuentra restos de una vivienda y un pequeño horno.

Siguiendo el itinerario oficial del recorrido tomamos el camino habilitado entre el muro oriental y el arroyo de Chorrera que nos lleva al este de la zona central del yacimiento, y lo hacemos contemplando la configuración arquitectónica de la muralla oriental y sus torres, a la vez que disfrutamos de las vistas y el bonito estado floral del campo que nos ha regalado las últimas lluvias.

Llegados al final del sendero nos encontramos en el vértice este del yacimiento, el punto donde la antigua calzada romana que comunicaba por la costa la ciudad de Carteia con Gades atravesaba la ciudad de Baelo como la calle principal el decumanus maximus. Los cementerios o ámbitos funerarios se emplazaban fuera de la ciudad, a uno y otro de los márgenes de las vías de acceso a las ciudades. Baelo tenía tres necrópolis en extramuros: dos de ellas situadas a la salida de las puertas principales, una situada en la salida de la ciudad por la puerta de Carteia, al este, justo donde nos encontramos conocida como Necrópolis sureste; y otra situada en el eje contrario, tras la salida por la puerta de Gades; y la tercera, más tardía que se corresponde con el período de decadencia de Baelo y que se emplaza junto a la muralla oriental de la ciudad, a uno y otro de los márgenes del arroyo de Chorrera.

La Necrópolis del Sureste con una superficie de 2 hectáreas, tiene una gran densidad de enterramientos (hasta uno por metro cuadrado), con incineraciones hasta el siglo II d.C.; y desde finales del s. II d.C. y mayoritariamente a partir del siglo III d.C., inhumaciones. Hay varios tipos: fosas en tierra señaladas con betilos en la superficie (piedras labradas en piedra caliza o simple guijarros de cuarcita que representa un torso humano de carácter ritual, relacionadas con divinidades marinas), monumentos funerarios, mausoleos de dos cámaras, recintos funerarios con torre, enterramientos turriformes…, de aquí se extrajo la estatua de mármol femenina que hemos visto en el museo.

Desde aquí se accedía a la ciudad por la Puerta de Carteia o del Este, donde arrancaba al este la calle principal (decumanus maximus).

Se trata de una puerta monumental protegida por dos torreones rectangulares en los laterales con una anchura total del conjunto de 12 m., construida con grandes sillares de caliza en seco con almohadillado externo. Las dos torres laterales presentan el típico talón por el interior de la muralla y en cada una alberga una sala de 4×2 m. Forma parte de la primitiva muralla que se construye hacia el año 10 a.C., en el reinado de Augusto, sobre el siglo III d.C. se reduce su tamaño a la mitad manteniéndose su uso hasta finales del siglo IV d.C..

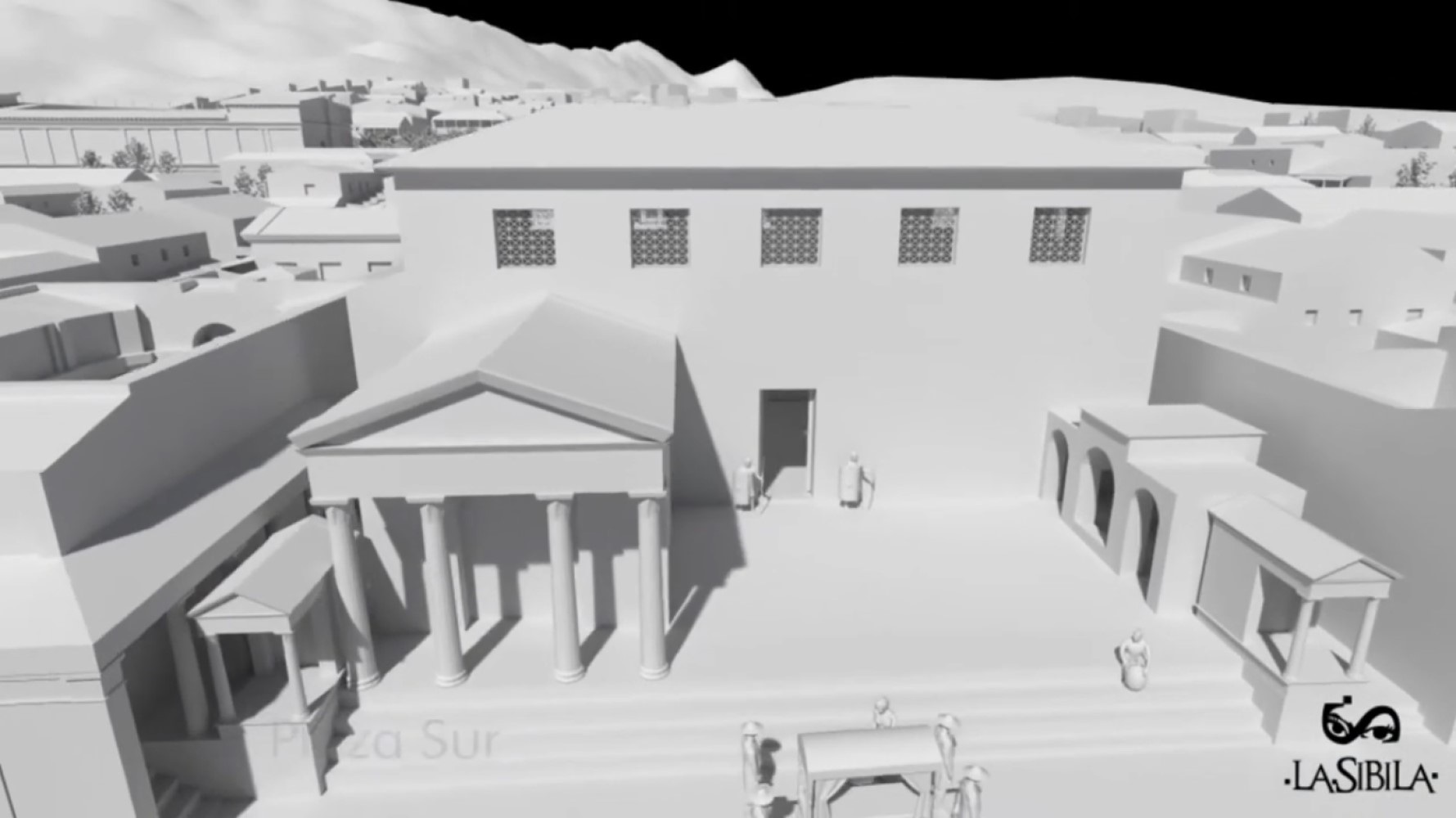

Las típicas ciudades romanas tenían una ordenación octogonal, articulada sobre dos ejes principales: el decumanus maximus que atravesaba la ciudad de este a oeste; y el cardus maximus, que discurría de norte a sur. El resto de las calles se alineaban en paralelo a las dos principales, organizándose espacios cuadriculares denominados insulae, lo que conocemos como manzana que eran ocupadas por edificios tanto públicos como privados. En la confluencia del cardo y el decumanu se localizaba el foro y los principales edificios públicos.

El decumanu de Baelo era la arteria principal que comunicaba dos de las principales puertas de la ciudad, a lo largo de su trazado presentaba pórticos a ambos lados de los que conservan restos de capiteles y pilares, y se accedía al centro monumental con los edificios importantes como las termas urbanas, el mercado (macellum) y la basílica, además con la plaza meridional para conectar con el Foro. Se construyó en época de Augusto y remodelada en el s. I d.C.. El pavimento con un ancho variable de 9 m. conserva su enlosado original realizado con grandes losas de piedra caliza y su ondulación nos indica los terremotos que sufrió la ciudad. Tiene la particularidad de no presentar huellas de rodadas de carro, lo que hace pensar que como calle principal de comercio y administrativa era exclusivamente peatonal. Se ha excavado aprox. el 90% de su trazado, siendo uno de los únicos decumanus que se conserva íntegramente en nuestro país.

Llegamos al encuentro con el cardo máximo desde donde se contempla el centro monumental.

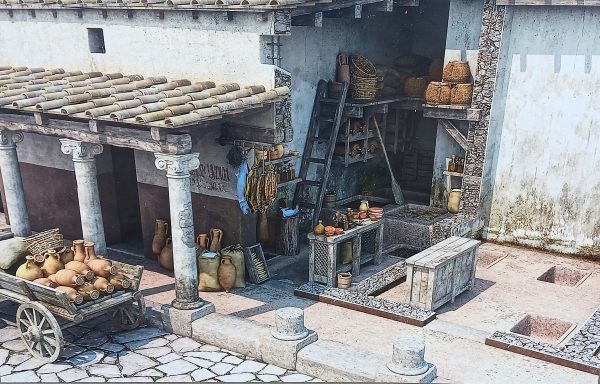

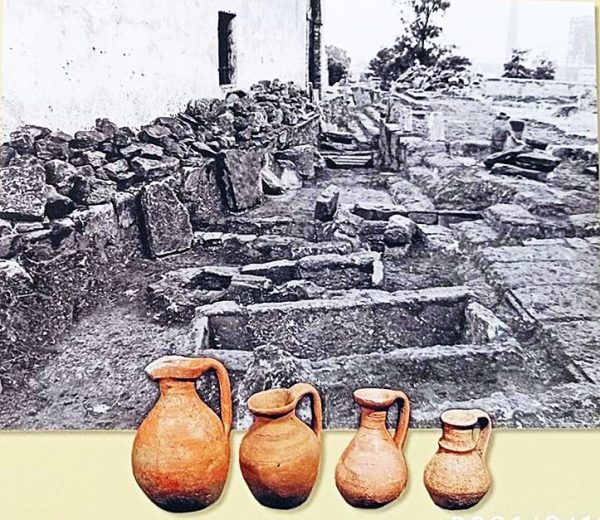

Dejamos el decumanos y seguimos el cardo hacia el sur para ir a las factorías de salazón, un gran complejo industrial que es uno de los mayores excavados en la península Ibérica, un barrio conservero con unas cuarenta fábricas conserveras (cetarias) que se alternaban con casas (domus) y otros edificios.

El mar proporcionaba a los habitantes de Baelo el pescado necesario para su industria de salazón y la fabricación del garum, en el Estrecho había especies de pescado todo el año, sobre todo el atún capturado mediante el sistema de almadraba, era el producto estrella para su preparación y comercialización. La existencia de fuentes de agua dulce (acueducto Punta Paloma) para limpiar el pescado y la proximidad de zonas salineras para la conservación, hacían de la ciudad un lugar apropiado para una industria floreciente que fue causa fundamental en la prosperidad de la ciudad.

Las fábricas de salazón de Baelo se hallaban la mayoría cerca del mar a sur del decumanus, pero se han evidenciado más al oeste y dispersas por la ciudad. La mayoría de estos conjuntos industriales fueron construidos en época augustea o a lo largo de los siglos I y II d.C., y a finales del s. V y principios del VI d.C. llegan prácticamente a desaparecer.

Estas factorías presentaban un número abundante de piletas o saladeros en los que se maceraba el pescado en sal y probablemente también se realizaban las salsas de pescado. Estas cubetas normalmente se disponían agrupadas en una o varias paredes de la fábrica, rodeando un patio que quedaría al aire libre y que estaría dedicado a la realización de labores de despiece, limpieza o almacenaje. En algunos casos estas fábricas pueden contar con pozos o pequeños aljibes, o bien con estancias anexas dedicadas a labores administrativas o de almacenaje.

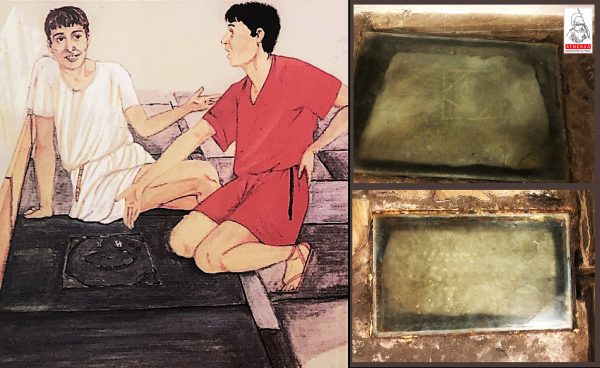

Entre las factorías nos encontramos las casas del barrio industrial, dos viviendas que están asociadas al negocio de los salazones dentro del barrio salazonero, la Domus del Oeste y la Domus del Cuadrante Solar o del Reloj de Sol por el hallazgo de una pieza singular que se localizó en su interior y que trata de un reloj de sol realizado en mármol con gran calidad técnica y artística que se encuentra en el MAN. Tienen su acceso desde la calle porticada conocida como “Cardo de las Columnas«. Son simétricas entre si, de dos plantas con las habitaciones alrededor de un patio porticado delimitado por columnas donde se situaba un pozo. Las estancias delanteras probablemente eran independientes para ser usadas como tabernas o tiendas.

Retomamos el cardo para alcanzar nuevamente el decumanos maximus frente al centro monumental de Baelo con la Basílica dominando el panorama, una estampa bucólica y hermoseada con una ligera lluvia que hace acto de presencia en la mañana nublada y fresca.

Ahora estamos andando sobre el enlosado original hasta alcanzar la plaza meridional y aprovechamos su escalinata para hacer una foto de grupo con la Basílica de fondo.

Desde la escalinata de cuatro peldaños se llega a la plaza meridional o sur, un espacio pequeño rectangular muy bien enlosado y posiblemente para uso comercial. Está adosada al norte con la Basílica a la que se podía acceder por una puerta; a su poniente había una edificación rectangular de dos plantas con vestíbulo orientado al decumanus, posiblemente de uso corporativo o comercial, algunos lo interpreta como la Curia; y a su lado de levante otra edificación de tres habitaciones abierta a la plaza.

La Basílica es el segundo edificio más grande de Baelo, el más monumental del Foro, y uno de los mejores conservados en el territorio peninsular de la época imperial. Es un espacio público destinado fundamentalmente a la administración de justicia, y también como lugar de culto imperial, espacio de negocios y encuentro de los ciudadanos.

Construida entre los años 50 y 70 d.C, cesa su uso en el s. III d.C. al derrumbarse el edificio por un terremoto. La edificación es de planta rectangular en dos plantas con unas medidas de 31,50 m. de largo por 18,50 m. de ancho, construida con sillares y muros de mampostería estucados y pintados. En la zona central de su interior dispone un peristilo de veinte columnas que vertebra sus dos plantas, la inferior con columnas de orden jónico y la superior de orden compuesto. Ocupa todo el lado sur del Foro, al que se abre a través de tres puertas amplias. La sala central está presida por una estatua colosal de 3 m. de altura de Trajano con la toga de magistrado, y la cornucopia de la abundancia (la actual es una réplica, la original está en el Museo de Cádiz), lo que hace pensar en la práctica del culto imperial dentro de la Basílica.

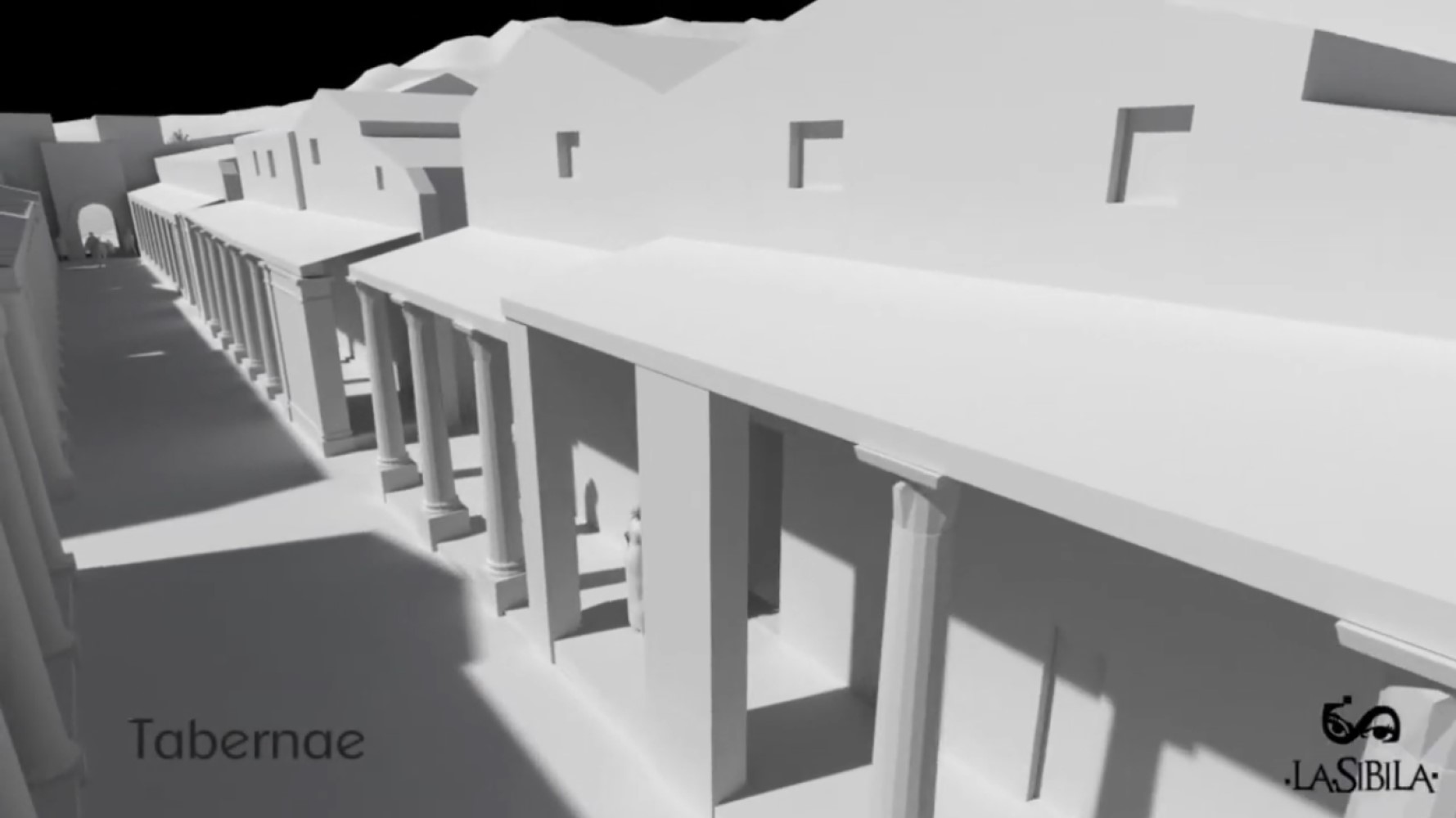

En la misma calzada hacia el oeste de la Basílica se encuentra el mercado (macellum). Se construyó a finales del siglo I d.C. para agrupar los comercios de la ciudad y sustituir a las tiendas (tabernae) del Foro cuando quedó cerrado a la actividad comercial en el Alto Imperio. En el siglo II d.C. sólo perviven las tiendas que abren sus puertas al decumanus, las tiendas interiores se emplean como vertedero y en época tardía se edifican viviendas, quedando un poco después abandonado completamente. El edificio tiene un estructura porticada en todo su perímetro excepto el lado norte, en su fachada había cuatro tiendas con mostradores a la calle y en su centro tres puertas dan acceso a un patio central de forma octogonal simétrico, con diez tiendas separadas por pilares y en su centro una pequeña estructura que pudiera ser un puesto de venta, local administrativo o capilla para una deidad, y en su parte final una exedra probablemente para una estatua.

Siguiendo el trazado a poniente de la calzada principal donde a partir del mercado se desarrolló el centro comercial donde las tiendas (tabernae) ocupaban los pórticos a lo largo de la calzada. En ese tramo nos encontramos con un gran elemento pétreo descontextualizado, se encuentra cerca de la tienda del garum, única de la ciudad para la venta al por menor de la salsa y productos de salazón de pescado. Parece ser que la pieza correspondía a una pileta de piedra (labrum) de unas termas de ubicación desconocida, y posiblemente la trajeron rodando hasta el lugar que hoy se encuentra, desconociendo los motivos del traslado.

Alcanzamos el final del decumano máximo en la muralla occidental, el otro acceso principal a la ciudad de la calzada romana costera que va a Cádiz, la Puerta de Gades o del Oeste, su construcción es similar a la del Este o Carteia, flanqueada con dos torres que sobresalen totalmente de la muralla y no llevan, por tanto, talón.

En la zona de extramuros de la puerta monumental del oeste se encuentra el arrollo Las Villas y una de las tres necrópolis de Baelo, la Necrópolis suroeste, así como algunas antiguas factorías de salazones.

Retomamos el decumano para acceder por el norte en primer lugar a la zona de las Termas, que se encuentra parcialmente excavada. El espacio termal está delimitado entre el decumano máximo, el cardo del teatro y la muralla occidental, con unas dimensiones pequeñas por no ser la única de Baelo, y de hecho se ha localizado otra de dimensiones mayores fuera de ciudad y abiertas al mar (Termas Marítimas), posiblemente para dar servicio a la importante población flotante relacionada con las actividades portuarias y de la pesca.

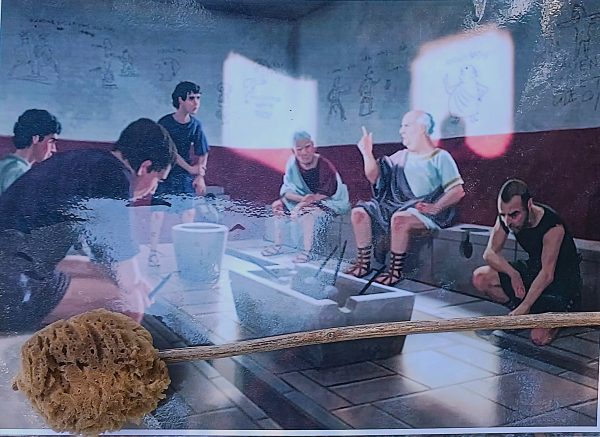

Construidas entre los siglos I y II d.C., el edificio estuvo en uso hasta finales del siglo IV d.C.. Era de circuito único, una sala fría (frigidarium) que da paso a dos templadas (tepidaria), una para masajes (unctorium) y la otra para limpieza con aceites corporales (destrictorium), y al final la sala caliente (caldarium) con una piscina escalonada y un espacio con fuente de agua. El sistema de calefacción envolvente disponía de un horno que distribuía el calor por el subsuelo (hypocaustum) y por unas cámaras de aire en la pared y salía por una chimeneas en el tejado. En el espacio abierto, aun no excavado junto a la muralla posiblemente estuviese destinado a la palestra como zona para ejercicios físicos.

Desde las Termas tomamos el cardo dirección norte que nos lleva directamente al Teatro, situado en la zona media de la ciudad y delimitado con la muralla occidental. Construido en el siglo I d.C., se abandonó a finales del siglo II o principios del s. III d.C., siendo usado puntualmente como necrópolis cristiana en época tardorromana (desde el s. IV hasta el VII). El teatro era el edificio más amplio y monumental de toda la ciudad con una longitud de 67 m. de longitud de fachada por 15 m. de altura. Se aprovechó la parte de más pendiente de la ciudad para hacer el graderío, de cara al mar y con su fachada paralela al decumano.

Tenía múltiples entradas (7 puertas abovedadas) para el acceso selectivo de las diferentes clases sociales al graderio (cavea), que se dividía en tres zonas semicirculares: la inferior (ima cavea) para las clases dirigentes de la ciudad donde los magistrados ocupaban los primeros asientos; la intermedia (media cavea) para comerciantes, funcionarios públicos y ciudadanos libres de mayor estatus; y la superior (summa cavea) para la plebe y el pueblo llano.

En los laterales del escenario (scaena) detrás de la zona de la orquesta (orchestra) en el muro con hornacinas (pulpitum), se conservan dos figuras escultóricas de mármol que representan dos sátiros recostados con unos odres de vino por donde vertían agua a modo de fuentes sobre dos piletas adosadas al muro del escenario (scaena). Detrás del escenario existía un gran muro decorado (scaenae frons) que además de servir de fondo para las obras teatrales, hacía de caja de resonancia. Las representaciones las organizaban los magistrados para todos los ciudadanos, se realizaban durante todo el día en un ambiente festivo, gozando de mayor favor popular las comedias, seguidas de los mimos y danzas.

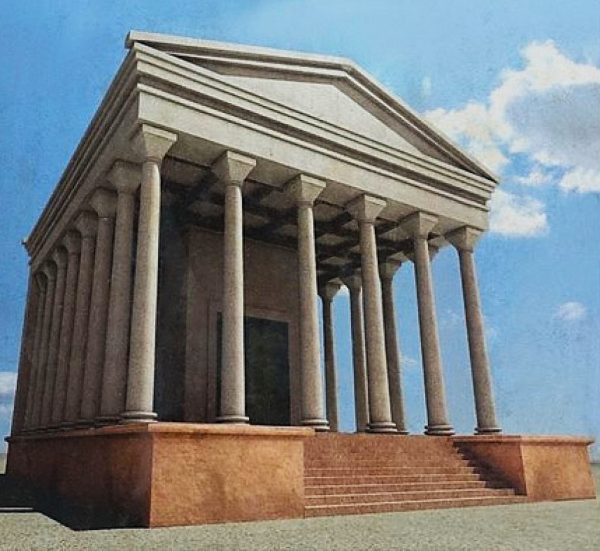

Saliendo del teatro nos dirigimos a la zona religiosa al norte del foro y que domina y preside el centro monumental, se trata del Capitolio, tres templos independientes dedicados al culto de la Triada Capitolina (El templo central corresponde a Júpiter, a su derecha Minerva y a su izquierda Juno). Construidos en el siglo I d.C., los tres templos tienen las mismas dimensiones (20,23 m. x 8 m.), separados por un pasillo sobre una plataforma de 5 m. de desnivel con la plaza enlosada. Cada uno de los templos está elevado sobre un podium con escalera frontal y fachada con cuatro columnas corintias, al fondo hay una estancia cuadrada «cella» o sala de la divinidad con pilastras adosadas a sus muros.

Su situación dominante simboliza la sumisión de la vida administrativa y política a la divinidad, bajo su protección se desarrolla la vida ciudadana. Son morada de las estatuas de los dioses, el culto se desarrolla en el exterior sobre la explanada de los templos en el altar común al pie del edificio central de Júpiter Óptimo Máximo, dueño absoluto del templo.

En la misma zona religiosa justo al lado de la triada capitalina se encuentra el Templo de Isis, delimitada entre el cardo máximo y el decumano del teatro, un espacio sagrado que estaba dedicado a la diosa egipcia (madre de todas las cosas, diosa universal y de los muertos) como atestiguan las dos inscripciones que se encontraron en la escalinata del templo durante las excavaciones. Es de planta rectangular que se accede por una escalinata con una puerta de dos hojas. Construido en el siglo I d.C., con una dimensiones de 30 m. x 18 m. El espacio público está cerrado por un pórtico, con el altar, el hogar, el pozo sagrado y el aljibe, y en su zona central se encuentra el podio con la sala de la diosa. En la parte trasera se localizaba las estancias privadas separadas de la zona de culto, para uso doméstico de los sacerdotes y los rituales de los nuevos iniciados.

Como punto final de nuestra visita al yacimiento de la ciudad romana de Baelo Claudia, el itinerario nos ha dejado como guinda del pastel el encuentro con la Plaza del Foro, el centro principal de la zona monumental. En todas las ciudades romanas era el centro de la vida ciudadana, un espacio público como lugar de encuentro y relaciones, escenario de las principales actividades políticas, jurídico-administrativas, religiosas y comerciales, y por ello se situaban en el cruce de las dos calles principales de la ciudad. En principio, el Foro de Baelo tenía diversas funciones entre las que destacaba la comercial, pero a partir de mediados del siglo I d.C. adquiere un sentido más institucional, político y religioso, desplazándose la actividad mercantil a otras zonas, como ya vimos conn la creación del mercado.

El Foro de Baelo tiene su origen en el siglo I d.C., pero su configuración definitiva es en el siglo II d.C.. La que nos ha llegado a la actualidad es la más completa y la que presenta el mejor estado de conservación de toda la península, motivo por su interés y de su gran importancia. La plaza es rectangular con 37 m. de largo n/s por 30 m. de ancho e/o. Se encuentra en la zona media de la ciudad, posición central entre los lienzos de muralla oriental y occidental, y se comunica con el decumano máximo por su lado sur.

Se configura como un espacio cerrado y acotado por los edificios más importantes de la ciudad en todos sus lados. Tiene pórticos para el resguardo de los ciudadanos en los lados este y oeste, con tiendas en el primero y edificios administrativos en el segundo.

Las construcciones oficiales y comerciales se distribuían en el Foro de la siguiente manera:

NORTE: Tribuna de oradores para las arengas; templos pequeños (sacella) para el culto imperial; en el centro una piscina de forma semicircular decorada con mármol que además de sostener el terreno de la explanada de los templos, también recogía las aguas infiltradas.

En sus extremos hay dos grandes escaleras que comunicaba con la explanada de los templos, posiblemente decoradas en su tiempo con estatuas de emperadores.

SUR: La Basílica.

ESTE: Exclusivamente comercial se encontraba totalmente porticada con seis habitaciones similares, ocupadas antes de la construcción del Mercado por tiendas posiblemente de carne y pescado.

OESTE: En el centro del lateral oeste se encontraba el edificio de la Curia donde se reunía el consejo municipal; al sur el Archivo de la ciudad (tabularium); adosada al norte estaba el edificio más pequeño de este lado, la Sala de Votaciones para los comicios de la ciudad; y la situada más al norte es la Sala de Reuniones (magistrados) o escuela para asociaciones de ciudadanos.

Desde el Mirador del Foro damos por finalizada nuestra interesante visita a la ciudad romana de Baelo Claudia.

Después de una mañana intensa, ahora toca reponer fuerzas y disfrutar de la gastronomía gaditana en una comida de grupo. Tratándose de una jornada donde el eje central ha sido la industria pesquera romana donde la almadraba y el atún era el producto estrella, se nos presenta la oportunidad y gracias a los organizadores de este viaje, de acercarnos al Restaurante el Timón en el paseo marítimo de Barbate cerca del puerto pesquero, donde disfrutar de la calidad y del buen hacer local de múltiples propuestas culinarias de Atún Rojo de Almadraba, coincidiendo con la celebración de la Ruta del Atún dentro de XVII Semana Gastronómica del atún en Barbate.

Termina nuestra segunda jornada con sabor a mar y repleta de actividad e información sobre la historia de la zona del estrecho de Gibraltar, toca descansar y para ello pasamos del concurrido mar a la tranquilidad de la montaña, en este caso al interior de la provincia de Cádiz cerca de la población de Vejer de la Frontera, a una hacienda ubicada en plena naturaleza, rodeada de 500 hectáreas de pinos alcornoques con la flora y la fauna de la dehesa, y un campo de golf. Un antiguo cortijo andaluz rehabilitado como hotel, club de Golf y centro hípico en un estilo clásico y elegante.

Nuestra tercera y última jornada del viaje nos acercará al término municipal de San Roque en la Bahía de Algeciras para visitar el yacimiento y el museo de la ciudad romana de Carteia, que junto al yacimiento de Baelo Claudia son los dos yacimientos arqueológicos romanos más importantes de la provincia de Cádiz, y si la ciudad de la ensenada de Bolonia fue un próspero puerto y centro de producción de salazones, Carteia fue la primera colonia romana en la península ibérica con un importante papel estratégico.

CARTEIA

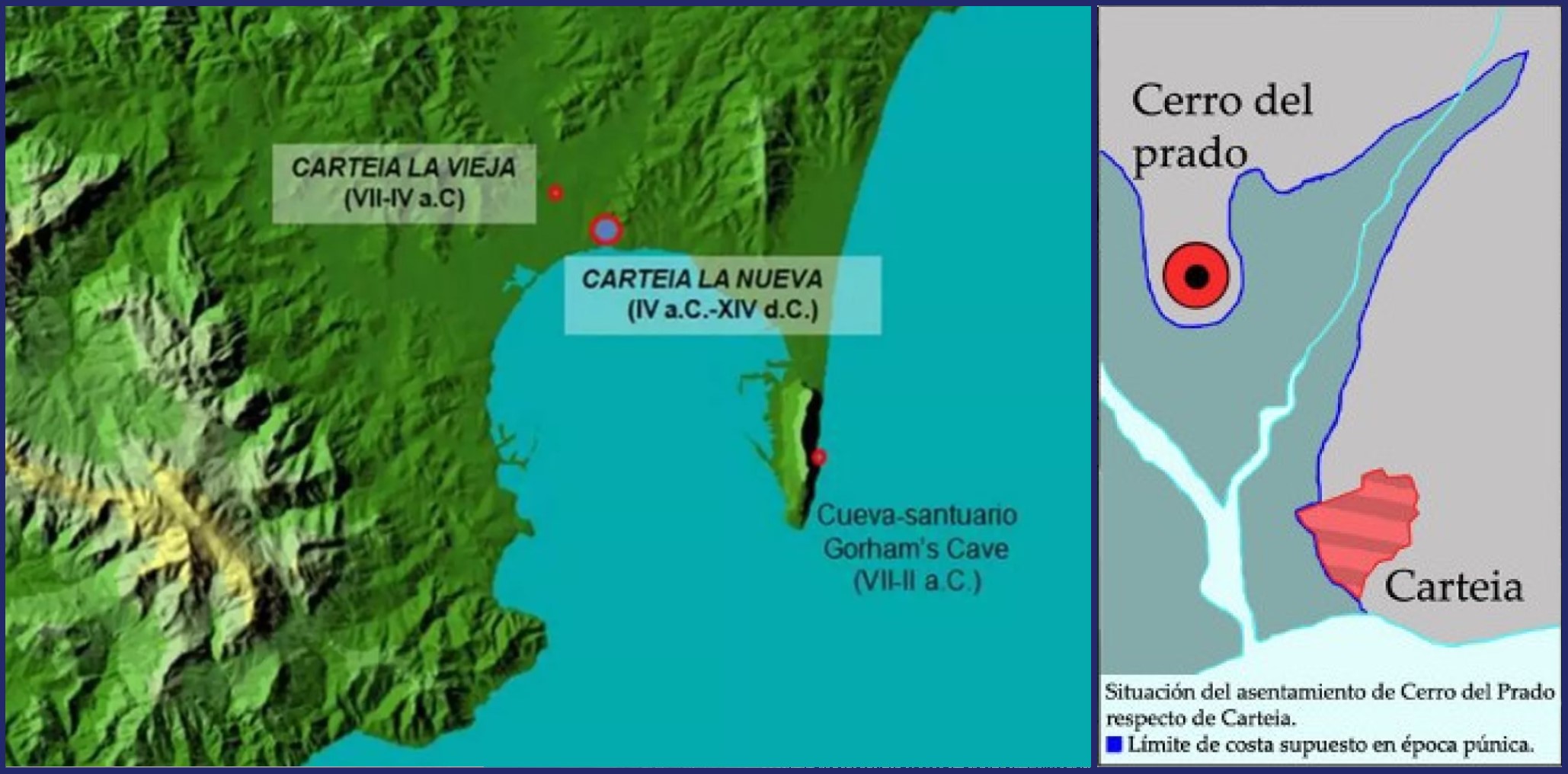

La ciudad de Carteia está situada junto a la desembocadura del rio Guadarranque. Tiene un origen fenicio, fundada en el siglo VII a.C. sobre un asentamiento inicial en el Cerro del Prado (Carteia la Vieja) a unos 2 km. al noroeste de Carteia y que en su época era zona costera, pero con la progresiva colmatación del curso del rio y el alejamiento de la línea de costa, en el siglo IV a.C., la población (cartaginense o púnicos) en base a los intereses estratégicos se reubicó donde hoy la conocemos (Carteia la Nueva), en una colina al margen izquierdo del rio y frente a la bahía de Algeciras, un lugar privilegiado como abrigo marítimo y con ricos recursos pesqueros para explotar, y sobre todo para el control del Estrecho de Gibraltar, convirtiéndose en poco tiempo en un destacado puerto de comercio y un importante centro económico, religioso y político.

Con la llegada de Roma a la península en el siglo III a.C tras la victoria a Cartago en las Guerras Púnicas, la ciudad es ocupada sin apenas resistencia en el año 206 a.C. por la flota del comandante romano Cayo Lelio, y a partir de este momento la ciudad comienza una nueva época de esplendor, la ciudad crece y se monumentaliza.

En el año 171 a.C. Carteia pasa a formar parte de la historia de Roma cuando tiene lugar un hito, la ciudad será nombrada colonia latina, la primera fuera de la actual Italia. Una población de 4.000 hijos de hispanas y soldados romanos no eran reconocidos por Roma como ciudadanos al no poder contraer matrimonio legítimo, y una comisión desde Hispania se presentó frente al senado romano para pedir solución a este problema con el reconocimiento de su estatus jurídico. Esto obligó al senado romano a improvisar una solución, una ficción jurídica improvisada que, además, saltó una generación ya que se les consideró libertini (hijo de liberto) y no liberto simplemente, porque al ser hijos de libertos ya podían ser ciudadanos con derecho latino, resolviendo finalmente que se establecieran en Carteia con la concesión por el Senado con el título de de Colonia Libertinorum. La ciudad prosperó convirtiéndose en un centro de producción de salazón de pescado, industria de construcción de navíos y de empresas comerciales marítimas.

En época republicana a finales del siglo I a.C., durante la guerra civil entre Julio César y de Cneo Pompeyo la ciudad se posicionó de parte del bando pompeyano sirviendo como base de operaciones a los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto. Finalmente Pompeyo perdió la guerra y la ciudad será duramente castigada, cayendo en desgracia y quedando relegada frente al auge de las nuevas fundaciones en el estrecho. En época imperial resurgirá con fuerza y vivirá su mayor esplendor, ampliándose su perímetro y acometiéndose las obras del foro, los templos, la muralla y el teatro, siendo este uno de los más grandes de Andalucía.

La ciudad es abandonada a finales del siglo V o principios del S. VI d. C, momento en que se instalan en Carteia los visigodos que modifican su estructura usándola como necrópolis. A comienzos del s. VIII llegan las tropas árabes y desde aquí se inicia la conquista del Al-Andalus, adaptando los edificios religiosos existentes en mezquitas. Sobre el siglo XIII los meriníes del norte de África construyeron un recinto en la zona más alta conocidad como Torre Cartagena.

La última ocupación corresponde a fines del S. XVI, momento en el que se erige la Torre del Rocadillo, almenara de vigilancia costera. Ya en época moderna la ciudad será definitivamente abandonada, aunque sobre sus restos se construirá el conocido como Cortijo del Rocadillo, ya destruido, pero que estuvo en pie hasta bien avanzado el siglo XX.

Nuestra visita a Carteia estará dividida en dos destinos, el propio enclave del yacimiento de Carteia, y el museo donde se encuentran las piezas obtenidas en las excavaciones de Carteia, el Museo Municipal en la ciudad de San Roque. Por cuestiones de organización y protocolo de visitas debemos dividirnos en dos grupos, mientras un grupo hace la visita al yacimiento, el otro lo hará en el museo, así que empezaremos nuestra crónica por el orden natural, primero el yacimiento como origen de la historia y después la musealización de las piezas arqueológicas.

El Enclave Arqueológico de Carteia.

Como ya hemos dicho, Carteia se encuentra en la bahía de Algeciras y a escasos metros de la playa donde desemboca el rio Guadarranque. El Enclave Arqueológico de Carteia fue declarado BIC en el año 1968 como Conjunto Histórico Artístico. La declaración BIC comprende dos zonas: la zona arqueológica propiamente dicha, constituida por el espacio incluido dentro del antiguo recinto amurallado más una faja de setenta metros de terreno exterior al mismo, así como las termas y ruinas contiguas a la costa; y la urbana, de ordenación especial, formada por el caserío y espacio de la fábrica de salazón, situada entre la zona arqueológica y el rio Guadarranque.

Las primeras excavaciones se produjeron en los años 50 del siglo XX por Julio Martínez Santaolalla, pero fue en los años 60 cuando se delimita el perímetro de la muralla debido a la construcción de la refinería de Gibraltar-San Roque en terrenos próximos al yacimiento y que amenazaba con destruir los restos, a partir de estas primeras catas el arqueólogo Pellicer situó el origen de la ciudad en el siglo III a. C.; sin embargo posteriores intervenciones (entre 1965 y 1970) localizaron niveles ibéricos en la zona monumental.

Desde 1971 hasta 1985 se continuaron las excavaciones, esta vez en el foro, templo y termas bajo la dirección del profesor Francisco Presedo de la Universidad de Sevilla. Desde 1994 hasta nuestros días se vienen realizando trabajos en la zona que pretenden ampliar la superficie excavada fuera del foro, termas y el teatro.

Iniciamos nuestro recorrido de la mano de la guía del yacimiento. En primer lugar nos encontramos con una pequeña tumba tipo barril-tonel (cupa) del siglo II d.C., correspondía al enterramiento de un niño de dos años, el cuerpo se encontraba dentro de un sarcófago de plomo dentro de una fosa excavada (cista) y recubierta de ladrillos, sobre el sarcófago se colocaba el ajuar funerario (piezas de cerámicas) rematada con una estructura semicilíndrica y una mesa de ofrendas, todo de ladrillos enfoscados con estuco y pintadas de blanco con una banda roja. Este enterramiento no se encuentra en su lugar original, correspondería a una necrópolis a las afueras de Carteia que la empresa Cepsa excavó en terrenos de su propiedad junto a otras 22 sepulturas, y que los responsables del yacimiento la han colocado al lado del sendero que lleva a la ciudad.

Nos acercamos a los restos de la ciudad monumental sin poder identificar la muralla perimetral romana, una muralla que según planos levantados en los años sesenta poseía torres de planta cuadrada en tramos por toda su longitud. Se han constatado diferentes fases constructivas debido a la reutilización de la muralla en diferentes épocas, la visible y más antigua al norte parece ser púnica o griega aunque en algunas zonas se localizaron en los años setenta cerámica ibérica.

En época de Augusto para poder edificar el foro y el resto de edificios monumentales sobre un terreno con mucha pendiente se construye una plataforma elevada, y para poder acceder desde el oeste al mismo, se construyó una escalinata monumental de grandes sillares. Esta escalera se encontraba adosada por un lado con un gran edificio de dos plantas, y al otro lado unas estancias a modo de tiendas (tabernae) sobre la zona baja de la ciudad.

Una vez que accedemos a la plataforma podemos contemplar a la derecha una gran explanada diáfana y empedrada y que corresponde con el antiguo Foro imperial, y actualmente tan solo hay un pozo de cúpula y abrevaderos, único restos del antiguo Cortijo de Rocadillo.

Entre el siglo XVI y XVII sobre las ruinas del Foro de Carteia se construyó una casa de campo moderna de explotación agropecuaria que llegó a ocupar 123 hectáreas, conocida como Cortijo de Rocadillo. El complejo ocupaba unos 1.500 metros cuadrados, incluyendo la vivienda principal de tres plantas, el almacén, la vaquería y el horno entre otras estructuras. En el siglo XVII, sobre el patio que aprovechaba el empedrado de la antigua plaza del Foro y que la escalinata hacía de acceso al mismo, se realizó un pozo de cúpula con bebederos para el ganado. Para levantar el complejo se aprovecharon restos romanos y púnicos de la antigua ciudad, como capiteles y restos de fustes en el caserío.

Después de su uso ganadero tuvo ocupación puntual de carácter militar y en época de las primeras excavaciones como vivienda y almacén de los arqueólogos, siendo destruido totalmente con los trabajos de recuperación del yacimiento en los años 40 del pasado siglo. El cortijo estaba asentado sobre los restos de la plaza principal del foro, el templo, la escalinata, casas romanas y tumbas paleocristianas.

En el lado norte del Foro nos encontramos con los resto del Templo, el edificio republicano más antiguo documentado del lugar (siglo II a.C.), asentado sobre antiguas edificaciones religiosas de época púnica. Con una superficie de 24 x 18 m. que se alzaba sobre un podio de 1,90 m. al que se accedía por una escalinata en su fachada al sur. Rodeado de columnas estriadas, excepto en su lado trasero, y disponía de una cella en su zona central que albergaba la estatua de la divinidad, cuya identidad por el momento se desconoce.

A finales del siglo I a.C., se remodeló su fachada y se le adosaron nuevas edificaciones lo que pudo suponer el fin de su uso religioso. A los pies del templo se encuentran unos espacios cerrados que se interpretan como establecimientos comerciales (tabernae), y en las traseras se encuentra una piscina-aljibe con una escalera de acceso en cada uno de los dos extremos, posiblemente sirviera de pila bautismal en los tiempos de cristianización del imperio, se entraba por una extremo siendo romano y se salía siendo cristiano por el otro. Con la explotación agropecuaria de Rocadillo se rellenó de escombros para allanar una era.

El templo se encuentra rodeado de tumbas visigodas (siglos VI y VII d.C.) continuando el espacio como lugar sagrado. Las sepulturas están realizadas con elementos constructivos reaprovechados de la época púnica y romana. Corresponden en su mayoría a adultos masculinos acompañados del ajuar con jarritos de cerámica visigodos (de una sola asa). Este lugar estuvo ocupado por las dependencias de los trabajadores del cortijo agropecuario.

A poniente del Templo en el borde de la plataforma del Foro se encuentra un gran edificio porticado. La zona principal corresponde con una vivienda de clase adinerada (domus), con un patio central (atrio) entre cuatro columnas y un estanque (impluvium), desde el patio se accede a distintas habitaciones. Junto a esta domus se encuentra un bloque de viviendas más humildes. El conjunto se alza sobre construcciones púnicas y republicanas, construido de lajas de piedra con argamasa y las esquinas y vanos reforzados con sillería de arenisca.

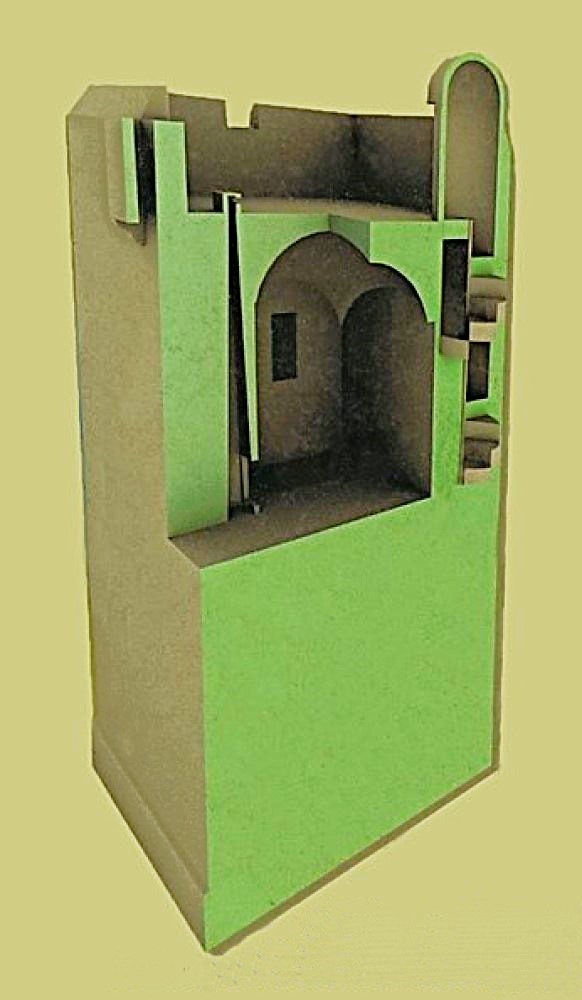

Salimos del centro monumental para volver por el sendero hacia la zona sur del yacimiento donde se encuentra una construcción de gran envergadura del siglo I d.C., se trata de las Termas. Contaba con todas las dependencias típicas, zona caliente, templada y fría, zona de vestuario, y además con una palestra para la gimnasia, piscina al aire libre y una letrina. Sobre esta última estancia, la guía nos habla sobre el uso de un utensilio para la higiene personal después de usar el baño, consistía en una esponja marina fijada a un extremo de un palo de madera (xylospongium o tersorium). Estuvo en uso como zona de baño hasta el siglo IV d.C., a lo largo del tiempo sufrió cambios y reformas y entre los siglos VI y VII d.C. se empleó como necrópolis, apareciendo también restos de otro edificio de planta absidal que apunta a la existencia de una basílica tardorromana.

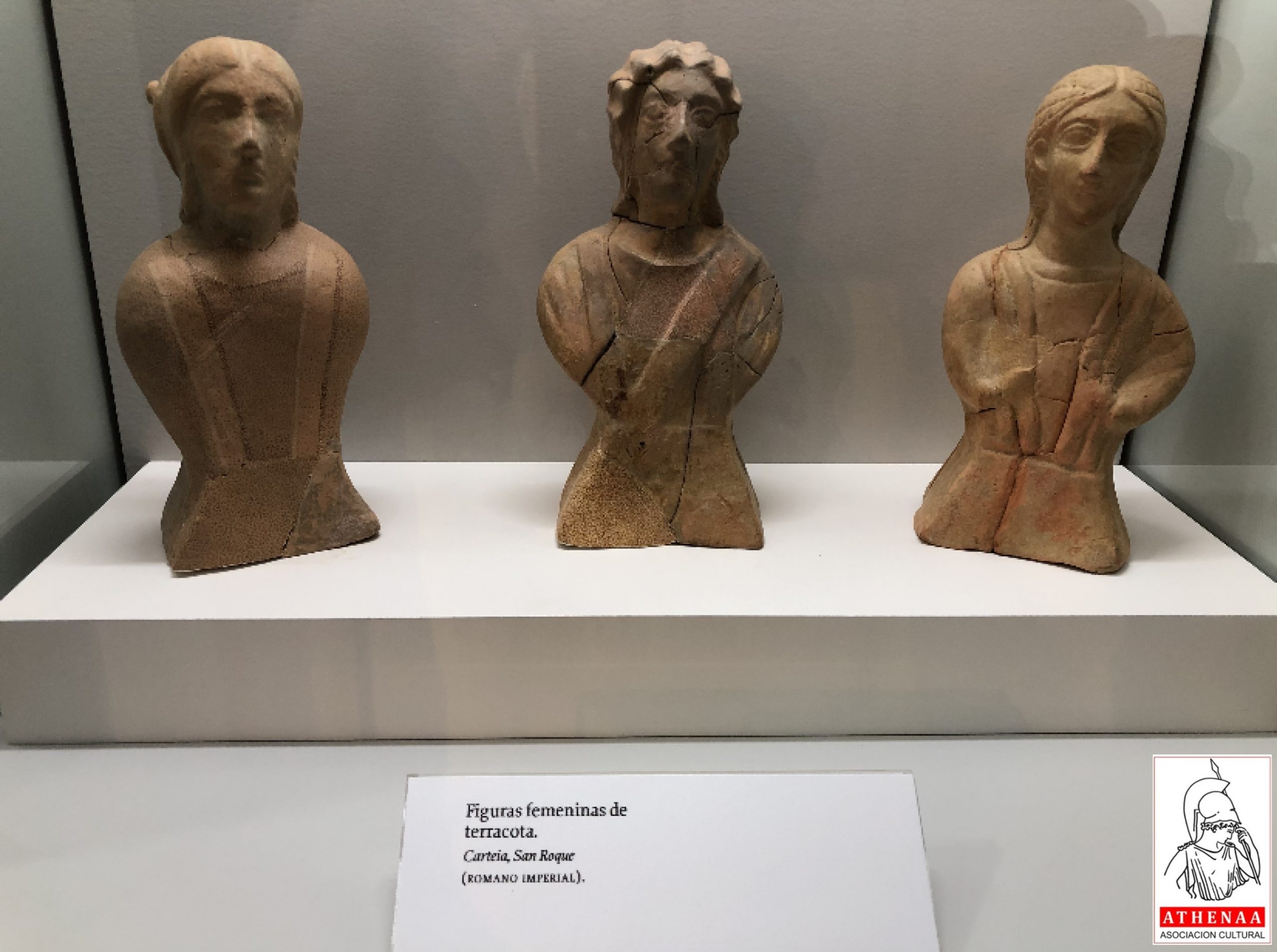

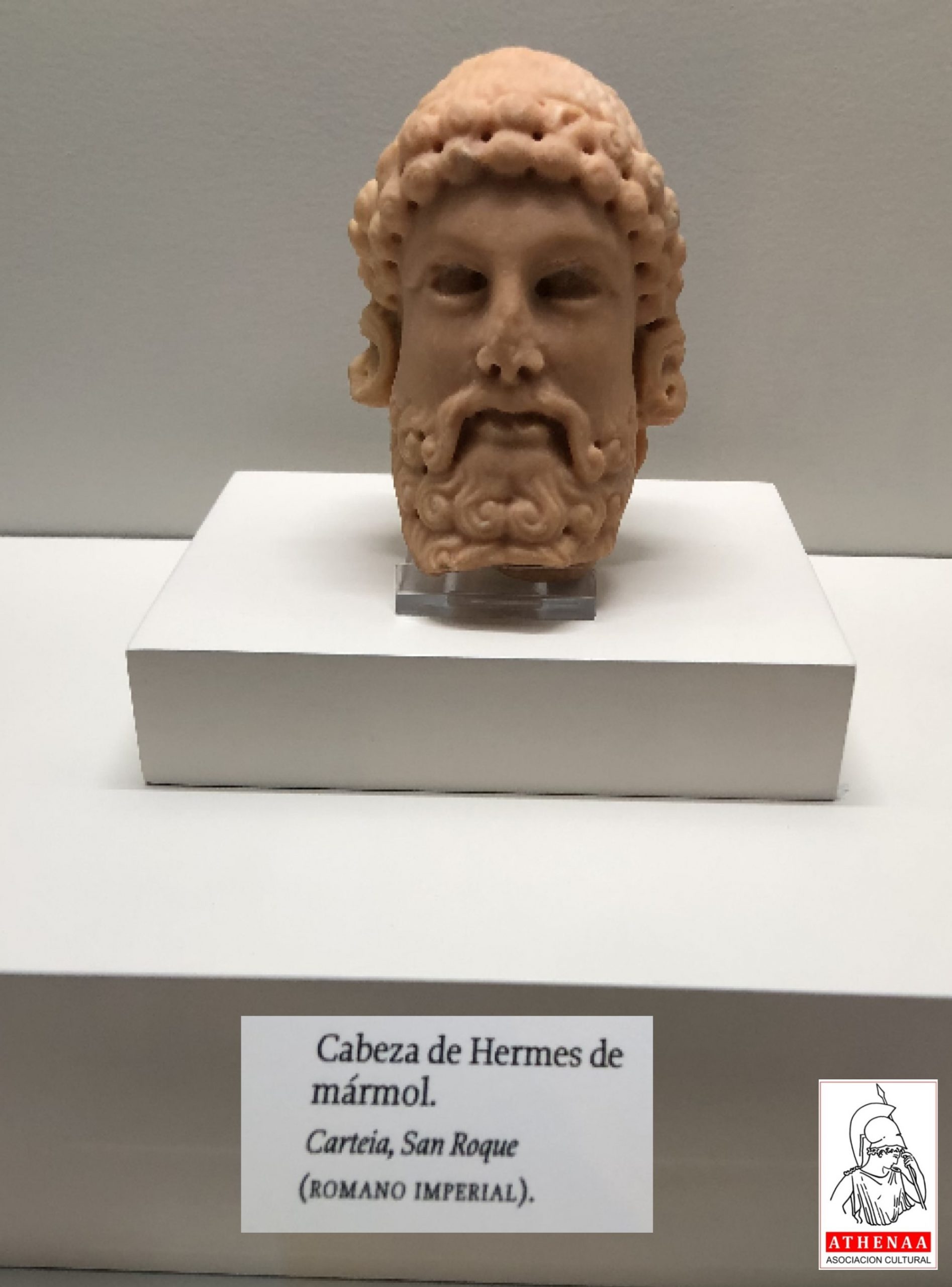

Desde la calle (decumano) de las Termas justo enfrente de las mismas, se encuentran expuestos varios elementos arquitectónicos que se localizaron durante las excavaciones en el foro y posiblemente formaban parte un edificio monumental cerca del Templo, tales como columnas estriadas, capiteles corintios, prótomos de toro y cornisas decoradas con elementos vegetales.